平家物語 六十四 宮御最期(みやのごさいご)

本日は平家物語巻第四より「宮御最期(みやのごさいご)」です。

打倒平家のために立ち上がった源三位入道頼政は、無念にも自害し、高倉宮以仁王も討たれます。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

前回「橋合戦(はしがっせん)」からのつづきです。

https://roudokus.com/Heike/HK063.html

平等院鳳凰堂

あらすじ

宇治川を真っ先に渡った平家方・足利又太郎忠綱(あしかがのまたたろう ただつな)は、源三位入道(源頼政)の方へ向け、勇ましく名乗りを上げ、平等院の中へ攻め込む。

これを見て大将軍知盛は一気に川を渡せと指示。二万八千余騎が宇治川を渡る。

平等院では源三位入道の一族や三井寺の大衆が、宮(高倉宮以仁王)を南都へ逃す時間稼ぎのため平家の攻撃を防いでいた。

源三位入道は、子息の兼綱、仲綱、養子の仲家を失い、自身も痛手を負い、自害を決意する。

埋もれ木の花咲くことも無かりしにみのなる果てぞ悲しかりける

という歌を残し、郎党の渡辺長七唱(わたなべの ちょうじつ となう)に介錯させる。

宗盛がどうあっても生捕りにしろと命じていた競瀧口(きおうの たきぐち)は、散々に戦い、自害した。

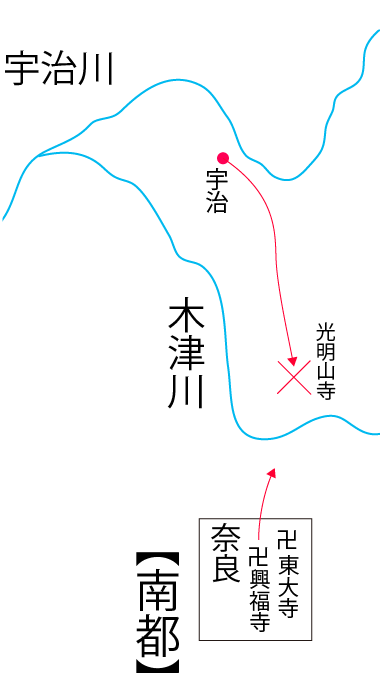

高倉宮は南都へ逃げていく途中、光明山寺(こうみょうせんじ)の鳥居の前で平家方に追いつかれ、首を取られる。

家来たちは散々に戦い討死するが、乳母子の宗信だけは、臆病で池に飛び込んで隠れていた。

しばらくして高倉宮の首の無い死体が運ばれていくのを目撃するが、怖くてただ震えるばかりだった。

南都から七千余人が宮の迎えに来ていたが、既に以仁王が討たれたという知らせが届き、涙をのんで奈良へ帰った。

原文

足利は朽葉(くちば)の綾(あや)の直垂(ひたたれ)に赤皮威(あかがはをどし)の鎧(よろひ)着て、高角(たかづの)うツたる甲(かぶと)の緒しめ、こがねづくりの太刀をはき、切斑(きりふ)の矢おひ、滋籐(しげどう)の弓もツて、連銭葦毛(れんぜんあしげ)なる馬に、柏木(かしはぎ)に耳づくうツたる黄覆輪(きンぷくりん)の鞍(くら)おいてぞ乗ツたりける。鐙(あぶみ)ふンばりたちあがり、大音声(だいおんじやう)あげてなのりけるは、「とほくには音にもきき、ちかくは目にもみ給へ。昔朝敵将門(てうてきまさかど)をほろぼし、勧賞(けんじやう)かうぶツし俵藤太秀郷(たはらとうだひでさと)に十代、足利太郎俊綱(あしかがのたらうとしつな)が子、又太郎忠綱、生年(しやうねん)十七歳。かやうに無官無位(むくわんむゐ)なる者の、宮にむかひ参らせて、弓をひき矢を放(はな)つ事、天のおそれすくなからず候(さうら)へども、弓も矢も冥加(みやうが)のほども、平家の御身のうへにこそ候らめ。三位入道殿の御(おん)かたに、われと思はん人々は、寄りあへや、見参(けんざん)せん」とて、平等院の門のうちへ、せめ入りせめ入りたたかひけり。

これをみて大将軍左兵衛督知盛(さひやうゑのかみとももり)、「わたせやわたせ」と下知(げち)せられければ、二万八千余騎、みなうちいれてわたしけり。馬や人にせかれて、さばかり早き宇治河(うぢがは)の、水はかみにぞたたへたる。おのづからもはづるる水には、なにもたまらずながれけり。雑人(ざふにん)どもは馬のした手(て)にとりつきわたりければ、ひざよりかみをばぬらさぬ者もおほかりけり。いかがしたりけん、伊賀、伊勢両国(りゃうごく)の官兵(くわんぴやう)、馬いかだおしやぶられ、水におぼれて六百余騎ぞながれける。萌黄(もえぎ)、緋威(ひをどし)、赤威(あかをどし)、いろいろの鎧の、うきぬしづみぬゆられけるは、神南備山(かみなみやま)の紅葉葉(もみぢば)の、峰(みね)の風にさそはれて、竜田河(たつたがは)の秋のくれ、ゐせきにかかツて、ながれもやらぬにことならず。其中(そのなか)に緋威(ひをどし)の鎧着たる武者が三人、網代(あじろ)にながれかかツてゆられけるを、伊豆守み給ひて、

伊勢武者はみなひをどしの鎧(よろひ)着て宇治の網代(あじろ)にかかりぬるかな

これらは三人ながら伊勢国の住人なり。黒田後平四郎(くろだのごへいしらう)、日野十郎(ひののじふらう)、乙部弥七(おとべのやしち)といふ者なり。其なかに日野の十郎は、ふる者にてありければ、弓のはずを岩のはざまにねぢたてて、かきあがり、二人(ににん)の者共ひきあげてたすけたりけるとぞきこえし。

おほぜいみなわたして、平等院の門のうちへ、いれかへいれかへたたかひけり。このまぎれに、宮をば南都へせきだて参らせ、源三位入道の一類のこツて、ふせぎ矢射給ふ。三位入道七十にあまツて、いくさして、弓手(ゆんで)のひざ口(ぐち)を射させ、いたでなれば心しづかに自害せんとて、平等院の門の内へひき退(しりぞ)いて、かたきおそひかかりければ、次男源大夫判官兼綱(げんだいふのはうぐわんかねつな)、紺地(こんぢ)の錦の直垂(ひたたれ)に、唐綾威(からあやをどし)の鎧着て、白葦毛(しらあしげ)なる馬に乗り、父をのばさんとかへしあはせかへしあはせ、ふせぎたたかふ。上総太郎判官(かづさのたらうはうぐわん)が射ける矢に、兼綱内甲(うちかぶと)を射させてひるむところに、上総守が童(わらは)、次郎丸といふしたたか者、おしならべてひツくんでどうとおつ。源大夫判官は、内甲(うちかぶと)もいた手(で)なれども、きこゆる大力(だいぢから)なりければ、童(わらは)をとツておさへて頸(くび)をかき、立ちあがらんとするところに、平家の兵者(つはもの)ども十四五騎、ひしひしとおちかさなツて、つひに兼綱をばうツてンげり。伊豆守仲綱も、いた手(で)あまたおひ、平等院の釣殿(つりどの)にて自害す。その頸(くび)をば、下河辺(しもかうべ)の藤三郎清親(とうさぶらうきよちか)とツて、大床(おほゆか)のしたへぞ投げ入れける。六条蔵人仲家(ろうでうのくらんどなかいへ)、其子蔵人太郎仲光(くらんどのたらうなかみつ)も、さんざんにたたかひ、分(ぶん)どりあまたして、遂(つひ)に打死(うちじに)してンげり。この仲家と申すは、故帯刀(こたてはき)の先生義賢(せんじやうよしかた)が嫡子(ちやくし)なり。みなし子(ご)にてありしを、三位入道養子(やうじ)にして、不便(ふびん)にし給ひしが、日來(ひごろ)の契(ちぎり)を変(へん)せず、一所(しよ)にて死ににけるこそむざんなれ。

現代語訳

足利は朽葉の綾織物の直垂に赤皮威(あかがわをどし)の鎧着て、鹿の角を打った甲の緒をしめ、黄金つくりの太刀をはき、切斑の矢を背負い、滋籐の弓もって、連銭葦毛の海に、柏木にみみずくがとまっている意匠をほどこした金覆輪の鞍を置いて乗っていた。

鐙ふんばり立ち上がり、大声を上げて名乗ることには、

「遠くは音にもきき、近くは目にもみたまえ。昔朝敵将門をほろぼし、褒美を受けた俵藤太秀郷に十代、足利太郎俊綱が子、又太郎忠綱、生年十七歳。

このように無官無位である者が、高倉宮に向かい申し上げて、弓を引き矢を放つ事は、天のおそれすくなからぬものと存じますが、弓も矢も神仏のご加護も、平家の御身の上に味方してございましょう。

三位入道の御方に、われと思はん人々は寄って出会えや、お目にかかろう」

といって、平等院の門の内へ、攻め入り攻め入り戦った。

これを見て大将軍左兵衛督(さひょうえのかみ)知盛、

「わたせやわたせ」

と下知なさると、二万八千余騎、みな川にうちいれて渡した。

馬や人にせき止められて、あれほど速い宇治川の、水は上流に満ちている。

たまたま隙間からはずれるものは、何でも支えきれずに流れてしまった。雑人どもは馬のした手にとりついて渡したので、ひざから上を濡らさない者も多かった。

どうしたのだろう、伊賀、伊勢両国の軍勢が、馬筏を押し破られ、水に溺れて六百余騎流れた。

萌黄、緋威、赤威、いろいろの鎧が、浮きつ沈みつゆられているのは、神南備山の紅葉葉が、嶺の嵐にさそわれて、竜田川の秋のくれ、堰にひっかかって、流れることもできないのに同じである。

その中に緋威の鎧を着た武者が三人、網代木に流れかかってゆらゆらしているのを、伊豆守が御覧になって、

伊勢武者は…

(伊勢武者は、みな緋威の鎧を着て、宇治川の氷魚(ひお)を捕って、宇治の網代木に引っかかっているなあ)

これらは三人とも伊勢国の住人である。黒田後平四郎(くろだのごへいしろう)、日野十郎(ひののじゅうろう)、乙部弥七(おとべのやしち)という者である。

その中に日野の十郎は、老練な武者であるから、弓の端を岩のはざまにねぢ立てて、かきあがり、ニ人の者共をも引き上げて助けたということだった。

大勢皆わたして、平等院の門のうちへ、(攻め手を)入れ替え入れ替え戦った。このどさくさまぎれに、高倉宮を南都に先立て申し上げ、源三位入道頼政の一族が残って、ふせぎ矢を射られた。

三位入道は七十すぎて戦して、左の膝口を射られて、重傷であるので心しずかに自害しようと、平等院の門の内へひき退いて、敵が襲いかかったので、次男源大夫判官(げんだいふのほうがん)兼綱(かねつな)は、紺地の錦の直垂に、唐綾威の鎧着て、白葦毛の馬に乗り、父を逃げ延びさせようと、引き返しては戦い引き返しては戦い、防ぎ戦った。

上総太郎判官(かずさのたろうほうがん)が射た矢に、兼綱は眉間を射られてひるむところに、上総守の童、次郎丸という剛の者が、押し並べてひっ組んでどうと落ちる。

源大夫判官は、眉間も重傷であるが、音にきこえる大力であるので、童をとっておさえて首をかき、立ちあがろうとするところに、平家の兵ども十四五騎、すきまなく落ち重なって、ついに兼綱を討ってしまった。

伊豆守仲綱も、深い傷をたくさん受けて、平等院の釣殿で自害した。その首を、下河辺(しもこうべ)の藤三郎清親(とうさぶろうきよちか)がとって、大床の下へ投げ入れた。

六条蔵人(ろくじょうのくらんど)仲家、その子蔵人太郎(くらんどのたろう)仲光も、ざんざんに戦い、敵の首や刀や甲をたくさん捕り、ついに討ち死にしてしまった。

この仲家と申すのは、故帯刀(こたてはき)の先生(せんじょう)義賢の嫡子である。

みなし子であったのを、三位入道が養子にして、かわいがられたのだが、日頃の契を変えず、一つ所で死んでしまったのは無惨なことであった。

語句

■朽葉 赤みがかった黄色。 ■綾 綾織物。綾織物は見事に美しい布、あるいは経(たていと)が斜め方向に畝(うね)をなして綾模様をなしたもの。 ■高角 甲の鍬形のかわりに鹿の角をつけたもの。 ■切斑の矢 黒白模様の鷲の羽ではいた矢。 ■連銭葦毛 白いの地毛に黒・濃褐色などの差し毛がある中に、ところどころ灰白く丸い斑点があるもの。 ■柏木に耳づくうッたる 柏の木の枝に耳づくが止まっている意匠を施したもの。 ■黄覆輪 金覆輪と同じ。鞍の前後の前輪(まえわ)、後輪(しずわ)の上に金で縁取りしたもの。主に大将が用いる。 ■俵藤太秀郷 藤原秀郷。相模国田原に住み、後に俵と転じた。天慶三年(940)平将門が謀叛を起こした際、同族の平貞盛とともにこれを討った功績により、下野守とされた。子孫は下野足利に住した。三上山の大ムカデ退治の伝説で有名。 ■冥加 神仏の加護。 ■水はかみにぞたたへたる 水は上流にたまっている。 ■たまらず 支えることができず。 ■萌黄 萌黄威の略。萌黄は黄色がかった薄緑色。ネギのような色。 ■緋威 緋色の緒で縅した鎧。 ■赤威 赤い緒で縅した鎧。茜縅とも。 ■神南備山 神奈備山。神のまします神聖な山。竜田川には三室山がこれに当たる。「ちはやぶる神代もきかず竜田川からくれなひに水くくるとは」「嵐吹く三室の山の紅葉葉は竜田の川の錦なりけり」。 ■ゐせき 井堰。川水をせき止めるところ。 ■網代 川中に竹や木を組んで魚を捕らえるための仕組み。網のかわり。宇治川の風物詩。現在の宇治川には見られないが川沿いに「網代木の道」がある。「朝ぼらけ宇治の川霧たえだえに あらはれわたる瀬々の網代木」。 ■伊勢武者は… ひをどしは「緋縅」と「氷魚どし」をかける。 ■ふる者 老練な武者。ふるつわもの。 ■唐綾威の鎧 唐綾をたたんでそれで縅した鎧。 ■のばさんと 逃げ延びさせようと。 ■かへしあはせかへしあはせ 引き返しては戦い引き返しては戦い。 ■内甲 甲の正面の内側。眉間。 ■したたか者 剛の者。 ■ひしひしと 隙間なく。 ■釣殿 寝殿造の東西の廊の南端にある、池水に面した建物。平等院の釣殿は宇治川に面していたという。 ■下河辺 本姓藤原。藤原秀郷の子孫小山氏。関東に住した。 ■六条蔵人仲家 木曽義仲の兄。源義賢の長男。頼政の養子。 ■帯刀 皇太子の身辺警護をする。先生はその長。源義賢は近衛天皇の皇太子時代から帯刀先生を努め、近衛天皇崩御後も一種の称号のように帯刀先生を名乗った。

原文

三位入道は、渡辺長七唱(わたなべのちやうじつとなふ)を召して、「わが頸うて」と宣ひければ、主(しゆう)のいけくびうたん事のかなしさに、涙をはらはらとながいて、「仕ツつともおぼえ候はず。御自害候はば、其後(そののち)こそ給はり候はめ」と申しければ、「まことにも」とて西にむかひ声高(かうしやう)に十念となへ、最後の詞(ことば)ぞあはれなる。

埋木(むもれぎ)の花さく事もなかりにし身のなるはてぞかなしかりける

これを最後の詞(ことば)にて、太刀の先を腹(はら)につきたて、うつぶさまにつらぬかツてぞうせられける。其時に歌よむべうはなかりしかども、わかうよりあながちにすいたる道なれば、最後の時も、忘れ給はず。その頸(くび)をば唱(となふ)取ツて、泣く泣く石にくくりあはせ、かたきのなかをまぎれいでて、宇治河のふかき所にしづめてンげり。

競(きそふ)の滝口(たきぐち)をば、平家の侍共、いかにもしていけどりにせんとうかがひけれども、競もさきに心えて、さんざんにたたかひ、大事の手おひ、腹かききツてぞ死ににける。円満院(えんまんゐん)の大輔源覚(だいふげんかく)、いまは宮もはるかにのびさせ給ひぬらんとや思ひけん、大太刀大長刀(おほだちおほなぎなた)左右にもツて、敵(かたき)のなかうちやぶり、宇治河へとんでいり、物具(もののぐ)一つもすてず、水(みづ)の底(そこ)をくぐツてむかへの岸にわたりつき、たかき所にのぼりあがり、大音声(だいおんじやう)をあげて、「いかに平家の君達(きんだち)、これまでは御大事(おんだいじ)か、よう」とて、三井寺へこそかへりけれ。

飛騨守景家(ひだのかみかげいへ)は、ふる兵者(つはもの)にてありければ、このまぎれに宮は南都へやさきだたせ給ふらんとて、いくさをばせず、其勢五百余騎、鞭鐙(むちあぶみ)をあはせておツかけ奉る。案(あん)のごとく宮は卅騎ばかりで落ちさせ給ひけるを、光明山(くわうみやうぜん)の鳥居のまへにて、おツつき奉り、雨のふるやうに射参らせければ、いづれが矢とはおぼえねど、宮の左の御(おん)そば腹に矢一(ひと)すぢたちければ、御馬より落ちさせ給ひて、御頸(くび)とられさせ給ひなり。これをみて、御供に候ひける、鬼佐渡(おにさど)、荒土佐(あらどさ)、あら大夫、理智城房(りちじやうぼう)の伊賀公(いがのきみ)、刑部俊秀(ぎやうぶしゆんしう)、金光院(こんくわうゐん)の六天狗(てんぐ)、いつのために命(いのち)をば惜しむべきとて、をめきさけんで打死(うちじに)す。

そのなかに宮の御めのと子(ご)、六条大夫宗信(ろくでうのたいふむねのぶ)、かたきはつづく、馬はよわし、に井野の池へ飛ンでいり、うき草かほにとりおほひ、ふるひゐたれば、かたきはまへをうち過ぎぬ。しばしあツて、兵者(つはもの)どもの四五百騎ざざめいてうちかへりけるなかに、浄衣(じやうえ)着たる死人(しにん)の頸(くび)もないを、蔀(しとみ)のもとにかいていできたりけるを、たれやらんとみ奉れば、宮にてぞましましける。「われ死なば、この笛をば御棺(みくわん)にいれよ」と仰せける、小枝(こえだ)ときこえし御笛(おんふえ)も、いまだ御腰(おんこし)にさされたり。はしりいでてとりもつき参らせばやと思へども、おそろしければそれもかなはず。かたきみなかへツて後(のち)、池よりあがり、ぬれたる物どもしぼり着て、泣く泣く京へのぼりたれば、にくまぬ者こそなかりけれ。

さるほどに南都の大衆(だいしゆ)、ひた甲(かぶと)七千余人、宮の御(おん)むかへに参る。先陣は木津(こつ)にすすみ、後陣(ごぢん)はいまだ興福寺(こうぶくじ)の南大門(なんだいもん)にゆらへたり。宮ははや光明山(くわうみやうせん)の鳥居のまへにて、うたれさせ給ひぬときこえしかば、大衆みな力及ばず、涙をおさへてとどまりぬ。いま五十町ばかりまちつけ給はで、うたれさせ給ひけん、宮の御運(ごうん)の程こそうたてけれ。

現代語訳

三位入道は、渡辺長七唱を召して、「わが首うて」とおっしゃると、主人の生き首をうつ事の悲しさに、涙をはらはらと流して、「できますとも思えません。ご自害なされましたら、その後に、お首をいただきましょう」

と申したので、

「もっともである」

といって西に向かい声高に十度念仏を称え、最期の言葉は哀れなことであった。

埋木の…

(私の生涯は埋もれ木が花咲くこともなく朽ちていくように、恵まれることもなく死んでいく。その身のゆくすえの悲しいことよ)

これを最後の言葉として、太刀の先を腹に突き立てて、うつぶせの姿勢で貫かれて亡くなられた。

そういう時に歌を詠めるはずはないのだが、若い頃から格別に好まれた道であるので、最後の時も、お忘れにならなかったのだ。

その首を唱が取って、泣く泣く石にくくりあわせ、敵の中をまぎれ出て、宇治川の深いところに沈めてしまった。

競(きおう)の滝口を、平家の侍たちは、なんとしても生け捕りにしようとうかがっていたが、競も先に心得て、さんざんに戦い、重傷を負い、腹かききって死んでしまった。

円満院の大輔源覚、今は高倉宮もはるかに逃げ延びなさっているだろうと思ったのだろうか、大太刀大長刀を左右にもって、敵の中を打ち破り、宇治川に飛び込んで、武具一つも捨てず、水の底をくぐって向かいの岸にわたりつき、高い所にのぼりあがり、大声を上げて、

「どうした。平家の公達、ここまでは大変か?よう!」

といって、三井寺へ返ってしまった。

飛騨守景家(かげいえ)は、老練な武者であったので、このまぎれに高倉宮は南都へ先にご出発になっておられるだろうと、戦をせず、その勢五百余騎、鞭をあげ鐙をふみしめ追っかけ申し上げた。

思った通り、高倉宮は三十騎ほどで落ちていかれるところを、光明山(こうみょうぜん)の鳥居の前で、おっつき申し上げ、雨の降るように射申し上げると、誰の矢とはわからないが、高倉宮の左の御脇腹に矢一筋立ったので、御馬から落ちなさって、御首を取られなさった。

これを見て、御共に従っていた、鬼佐渡、荒土佐、あら大夫、理智城房の伊賀公(いがのきみ)、刑部俊秀(ぎょうぶしゅんしゅう)、金光院(こんこういん)の六天狗、いつのために命を惜しむのだろうと、おめき叫んで討ち死にした。

その中に高倉宮の御乳母子、六条大夫(ろくじょうのたいふ)宗信(むねのぶ)は、敵はつづく、馬は弱い、贄野の池に飛び込み、うき草で顔を覆って、震えていると、敵は前を過ぎていった。

しばらくして、兵ども四五百騎が、さわいで返ってくる中に、白い僧衣を着た死人の首のないのを、戸板の真ん中にのせて出てきたのを、誰だろうと拝見すると、高倉宮でいらっしゃった。

「私が死ねば、この笛を御棺に入れよ」とおっしゃっていた、小枝ときこえた御笛も、いまだ御腰にさされている。走り出して取り付き申し上げようとは思ったが、恐ろしければそれもかなわない。

敵が皆帰って後、池から上がり、濡れた物どもをしぼって着て、泣く泣く京へ登ると、憎まぬ者はなかった。

そうしている内に南都の大衆は、全員甲をかぶって七千余人、高倉宮の御むかえに参った。

先陣は木津(こつ)にすすみ、後陣はいまだ興福寺の南大門でぐずぐずしていた。

高倉宮は早くも光明山(こうみょうせん)の鳥居の前にて討たれなさったと聞こえたので、大衆みな力及ばず、涙をおさえて南都に留まった。

いま五十町ほどお待ち受けになれないで、討たれなさった宮の御運のほどの、残念なことよ。

語句

■仕ッつとも 仕るとも。首を討ちおおせるとも。 ■まことにも なるほど、そのとおりだ。 ■埋木の… 身と実を掛ける。花と実は縁語。 ■うつぶさまに うつ伏せになった姿勢で。 ■つらぬかッて 貫かれて。 ■大事 大変。 ■鞭鐙をあはせて 鞭を当てると同時に鐙を踏んで。馬を速く走らせることの慣用表現。 ■光明山 京都府相良郡山城町綺田(かばた)あたりにある光明山の上に光明山寺という真言宗の寺があった。現存せず。鳥居はふもとに鎮守の社があったと思われる。井出の玉水に近い。 ■御そば腹 脇腹。 ■いつのために命をば惜しむべき (高倉宮が亡くなった以上は)いつのために命を惜しむだろう。慣用表現。 ■六条大夫宗信 高倉宮の乳母子。大夫は五位の者。 ■に井野 新野の池=贄野の池。『枕草子』『蜻蛉日記』『更級日記』『狭衣物語』に出てくる。京都府綴喜郡井出町多賀にあった池。 ■蔀 格子の裏に板をはったもの。戸板。 ■ひた甲 直甲 全員が甲をかぶっていること。 ■木津 こつ。京都府相良郡木津の辺。木津川が流れる。

ゆかりの地

平等院

永承7年(1052)関白藤原頼通が、父道長の別荘を寺院に改め平等院と名付けたのが始まり。翌天喜元年(1053)、阿弥陀堂(鳳凰堂)が落慶し、平安時代の名仏師・定朝によって丈六の阿弥陀如来坐像が安置された。

52体の雲中供養菩薩像、大和絵風の「九品来迎図」も有名。

境内には源頼政が自害したと伝える「扇の芝」、不動堂の境内に、源三位入道頼政の墓がある。

高倉神社

後白河法皇皇子・高倉宮以仁王をまつる神社。隣接して高倉宮の陵墓がある。

京都府木津川市(きづかわし)山城町(やましろちょう)綺田(かばた)神ノ木(かみのき)

阿弥陀寺

高倉神社近くの阿弥陀寺は僧円輪の開基と伝える。高倉宮ご落命の際、仏事を営んだといい、建久三年(1192)、これにちなみ高倉山と号す。

浄妙塚

高倉神社南の水田の中にある。筒井浄妙明秀のものと伝わる墓。筒井浄妙明秀は『平家物語』や『源平盛衰記』には三井寺の武勇にすぐれた僧で、宇治橋の戦いで平家軍を翻弄したようすが描かれている。

京都府木津川市山城町綺田神ノ木45-1

祇園祭の山鉾「浄妙山」は、筒井浄妙明秀の肩に一来法師が手をついておどりこえる場面が再現されている。

光明山寺跡

光明山寺は長徳四年(998)に没した真言宗広沢流の僧寛朝の開基と伝え、その後、東大寺の別所として栄えた。『平家物語』にある、高倉宮が討たれた「光明山寺の鳥居」とは、光明山寺の鎮守の神社の鳥居と思われる。現在は山間の谷間に伽藍跡が残るのみ。

次の章「六十五 若宮出家(わかみやしゆつけ)」