平家物語 百 倶梨伽羅落(くりからおとし)

平家物語巻第七より「倶梨伽羅落(くりからおとし)」。

寿永ニ年(1183)五月十一日、木曽義仲率いる源氏方と平維盛率いる平家方が、加賀・越中の境、砺波山の倶梨伽羅で合戦する。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/HK100.mp3

前回「願書(がんじょ)」からのつづきです。

https://roudokus.com/Heike/HK099.html

あらすじ

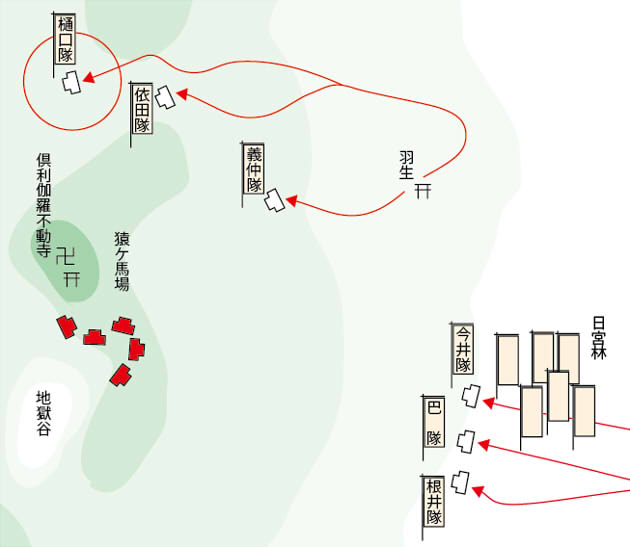

北陸の倶梨伽羅峠で源平は対峙し、にらみ合っていた。

義仲は一進一退の矢合わせをして時間を稼ぐ。

暗くなった頃、搦め手から迂回した源氏の別働隊が現れる。

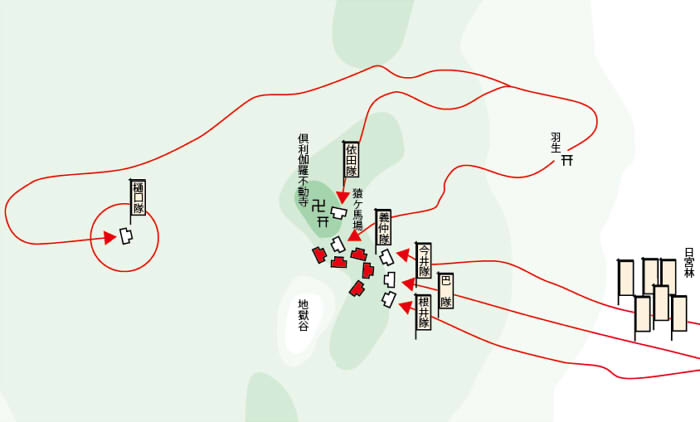

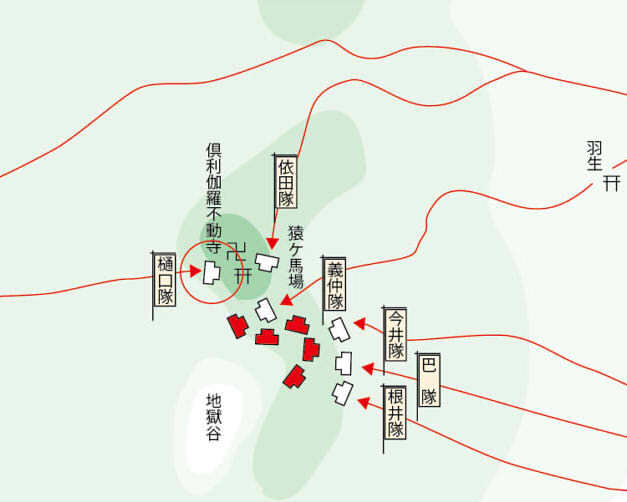

義仲はそれと呼応し一気に平家の大軍を倶梨伽羅が谷に追い落とす。

倶梨伽羅が谷は七万余騎の屍骸で満たされ、平家は多くの有力な武将を失った。

翌日、義仲は奥州の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)から二頭の駿馬を送られる。

これを白山の社に奉納し、志保山で苦戦している叔父の十郎蔵人行家(じゅうろうくらんど ゆきいえ)を助けに行く。

志保で平家を散々に蹴散らした義仲は、勢いに乗って能登の小田中まで攻め上る。

原文

さるほどに、源平両方(りやうばう)陣をあはす。陣のあはひわづかに三町(さんぢやう)ばかりに寄せあはせたり。源氏もすすまず、平家もすすまず。勢兵(せいびやう)十五騎、楯(たて)の面(おもて)にすすませて、十五騎が上矢(うはや)の鏑(かぶら)を平家の陣へぞ射入れたる。平家又はか次第に暗くなってきたのでり事(こと)とも知らず、十五騎を出(いだ)いて十五の鏑を射返す。源氏 卅騎(さんじつき)を出いて射さすれば、平家卅騎を出いて卅(さんじふ)の鏑を射かへす。五十騎を出せば五十騎を出しあはせ、百騎を出せば百騎を出しあはせ、両方百騎づつ陣の面にすすんだり。互(たがひ)に勝負をせんとはやりけれども、源氏の方(かた)より制(せい)して勝負をせさせず。源氏はか様(やう)にして日をくらし、平家の大勢(おほぜい)を倶梨伽羅(くりから)が谷(たに)へ追ひおとさうどたばかりけるを、すこしもさとらずして、共にあひしらひ日をくらすこそはかなけれ。

次第にくらうなりければ、北南(きたみなみ)よりまはッつる搦手(からめて)の勢(せい)一万余騎、?梨迦羅の堂の辺(へん)にまはりあひ、箙(えびら)の方立(ほうだて)打ちたたき、時(とき)をどッとぞつくりける。平家うしろをかへり見ければ、白旗(しらはた)雲のごとくさしあげたり。「此(この)山は四方厳石(しほうがんせき)であんなれば、勝手よもまはらじと思ひつるに、こはいかに」とてさわぎあへり。さる程に、木曾殿大手より時の声をぞあはせ給ふ。松長(まつなが)の柳原(やなぎはら)、ぐみの木林(きばやし)に一万余騎ひかへたりける勢も、今井四郎が六千余騎で日宮林(ひのみやばやし)にありけるも、同じく時をぞつくりける。前後四万騎(しまんぎ)がをめく声、山も川もただ一度にくづるるとこそ聞えけれ。案のごとく、平家、次第にくらうはなる、 前後より敵(かたき)はせめ来(きた)る。「きたなしや、かへせかへせ」といふやからおほかりけれども、大勢の傾(かたむ)きたちぬるは、左右(さう)なうとッてかへす事かたければ、倶梨伽羅が谷へわれ先にとぞおとしける。まッさきにすすんだる者が見えねば、此谷の底に道のあるにこそとて、親おとせば子もおとし、兄おとせば弟もつづく。主(しゆう)おとせば家子郎等(いへのこらうどう)おとしけり。馬には人、ひとには馬、落ちかさなり落ちかさなり、さばかり深き谷一つを平家の勢七万余騎でぞうめたりける。巌泉(がんせん)血をながし、死骸(しがい)岳(をか)をなせり。されば其(その)谷のほとりには、矢の穴、刀の疵(きず)、残ッて今にありとぞ承る。平家の方には、むねとたのまれたりける上総大夫判官忠綱(かづさのたいふのはうぐわんただつな)、飛騨大夫判官景高(ひだのたいふのはうぐわんかげたか)、河内判官秀国(かはちのはうぐわんひでこく)も、此(この)谷にうづもれてうせにけり。備中国住人瀬尾太郎兼康(びっちゅうのくにのぢゆうにんせのをのたらうかねやす)といふ聞ゆる大力(だいぢから)も、そこにて加賀国住人倉光次郎成澄(かがくにじゅうにんくらみつじろうなりずみ)が手にかかっていけどりにせらる。越前国火打(ゑちぜんのくにひうち)が城(じやう)にてかへり忠(ちゆう)したりける平泉寺(へいせんじ)の長史斎明威儀師(ちやうりさいめいゐぎし)もとらはれぬ。木曾殿、「あまりにくきに、其法師をばまづきれ」とてきられけり。平氏(へいし)の大将維盛(たいしやうこれもり)、通(みち)盛(もり)、希有(けう)の命生きて加賀国へ引退(ひきしりぞ)く。七万余騎がなかよりわづかに二千余騎ぞのがれたりける。

明くる十二日、奥(おく)の秀衡(ひでひら)がもとより木曾殿へ竜蹄(りやうてい)二疋(ひき)奉る。一疋は黒月毛(くろつきげ)、一疋は連銭葦毛(れんぜんあしげ)なり。やがて是(これ)に鏡鞍(かがみぐら)おいて白山(はくさん)の社(やしろ)へ神馬(じんめ)にたてられけり。木曾殿宣(のたま)ひけるは、「今は思ふ事なし。但(ただ)し十郎蔵人殿の志保(しほ)のいくさこそおぼつかなけれ。いざゆいて見む」とて、四万余騎、馬や人をすぐッて、二万余騎で馳せむかふ。氷見(ひみ)の湊(みなと)をわたさんとするに、折節(をりふし)塩みちて、ふかさあささを知らざりければ、鞍置馬(くらおきうま)十疋ばかりおひ入れたり。鞍爪(くらづめ)ひたる程に、相違なくむかひの岸へ着きにけり。「浅かりけるぞや、わたせや」とて、二万余騎の大勢(おほぜい)皆打入りてわたしけり。案のごとく十郎蔵人行家(じふらうくらんどゆきいへ)、散々(さんざん)にかけなされ、ひき退いて馬の息休むる処(ところ)に、木曾殿、「さればこそ」とて、荒手(あらて)二万余騎入れかへて、平家三万余騎が中へをめいてかけ入り、もみにもうで火出づるほどにぞ攻めたりける。平家の兵共(つはものども)しばしささへて防ぎけれども、こらへずしてそこをも遂(つひ)に攻めおとさる。平家の方には、大将軍三河守知度(みかはのかみとものり)うたれ給ひぬ。是(これ)は入道相国(にふだうしやうこく)の末子(ばつし)なり。侍共おほくほろびにけり。木曾殿は、志保の山打ちこえて、能登の小田中(こだなか)、親王(しんわう)の塚(つか)の前に陣をとる。

現代語訳

さて、源平両方共、向い合せに陣を構築する。陣と陣との距離は纔かに三町(約327メートル)ほどに寄せて構築した。

源氏も進まず、平家も進まない。源氏方は射手として優れた者十五騎を、楯の前に進ませて、十五騎が一斉に上矢の鏑(かぶら)を平家の陣へ射入れた。

平家も又謀(はかりごと)とも知らず、源氏がしたのと同じように十五騎を出して十五の鏑を射返す。

続いて源氏が三十騎を出して射させると、平家も三十騎を出して三十の鏑を射返す。

五十騎を出せば同じように五十騎を出し、百騎を出せば百騎を合せて出し、両方百騎づつが陣の正面に進んだ。

互いに勝負をしようと勇み立ったが、源氏の方では兵を抑えて勝負をさせない。

源氏はこうして日を暮し、平家の大軍を倶梨伽羅が谷へ追い落そうと謀ったが、平家はこれを少しも悟らず、共に源氏に合せて相手になって日を暮すのは哀れな事である。

そのうち次第に暗くなってきたので、北南から回った搦手の軍勢一万余騎が倶梨伽羅の堂の辺りに集って、箙の下を討ち叩き、どっと時の声を上げた。

平家方が驚いて後ろを振り返ると、源氏方は白旗を雲が覆うように差し上げた。

「この山はまわりのすべて岩石であるそうなので、よもや敵は背後には回るまいと思っていたのに、これはどうしたことか」といってみな騒いでいる。

そうしているうちに、木曾殿は大手からの鬨の声を、搦手の鬨の声に合せてあげられた。松永の柳原、ぐみの木林に控えていた一万余騎の源氏方の兵士どもも、今井四郎が六千余騎で日宮林にいた兵士どもも、同じように時の声をあげた。

前後で四万余騎が大声で叫ぶ声が、山も川もただ一度に崩れるのではなかろうかというほどに聞えた。

案の定、平家では、次第に暗くはなるし、前後から敵が攻めて来るし、「卑怯だぞ、引き返せ、引き返せ」という輩(やから)が多かったが、大軍が崩れてしまうと、無分別に引き返すのは難しく、倶梨伽羅が谷へ、我先にと馬を走らせて坂道を逃げ下った。

真っ先に進んでいった者が見えないので、この谷の底に道があるのだなと思い、親が馬を下らせると子も馬を下らせ、兄が馬を下らせると、弟もそれに続く。

主人が馬で下ると、家子郎等も坂道を下って行った。

馬には人が、人には馬が落ち重なり落ち重なり、あれほど深い谷一つを平家の軍勢七万余騎で埋めてしまった。

岩の間から湧き出る泉は朱色に染まり、死骸は累々として丘をなした。それでその谷の辺には、矢の穴、刀の傷が今でも残っているということである。

平家方では最も頼りにされていた上総大夫判官忠綱(かずさのたいふのほうがんただつな)、飛騨大夫判官景高(ひだのたいふのほうがんかげたか)、河内判官秀国(かわちのほうがんひでくに)も、この谷に埋もれて死んでしまった。

備中国住人瀬尾太郎兼康(びっちゅうのくにのじゅうにんせのおのたろうかねやす)という力持ちで名の通った者も、そこで加賀国住人倉光次郎成澄(かがのくにのじゅうにんくらみつのじろうなりずみ)の手にかかって生け捕りにされる。

越前国火打ちが城で平家に内通した平泉寺(へいせんじ)の長吏斉明威儀氏(ちょうりさいめいいぎし)も捕われた。

木曾殿が、「あまりにも憎いので、まずこいつを切れ」といって斬ってしまわれた。

平氏(へいし)の大将維盛(たいしょうこれもり)、通盛(みちもり)はかろうじて生き延び、加賀国へ退却する。

七万余騎の中から纔かに二千余騎が逃れたそうである。

次の日、十二日、奥州の藤原秀衡(ふじわらのひでひら)のもとから木曾殿へ勝(すぐ)れ馬二疋が献上される。

一疋は黒月毛(くろつきげ)、一疋は連銭葦毛(れんぜんあしげ)である。木曾殿はすぐにこれに鏡鞍を置いて、白山の社へ神馬として奉納されたのだった。

木曾殿が言われるには、「今は思う事は無い。但し、十郎蔵人殿の志保の戦が気にかかる。いざ、行ってみよう」と言って、四万余騎の中から馬や人を選んで二万余騎で馳せ向う。

氷見の湊を渡ろうとするが、たまたまの満潮(みちしお)で深いのか浅いのかわからないので鞍置馬(くらおきうま)十疋ほどを追い入れた。

鞍の先端が浸るほどの深さだったが、間違いなく向いの岸へ着いたのだった。「浅いぞ。渡れや」と言って、二万余騎の大軍勢が皆打ち入って渡ってしまった。

案の定十郎蔵人行家が散々蹴散らかされ、引き退いて馬の息を休めているところに、木曾殿が「やっぱりそうであった」と言って、新手二万余騎を入れ替え、平家軍三万余騎の中へ大声で叫んで駆け入り、敵味方入り乱れての混戦の中、火花を散らすほど激しく攻めたてたのだった。

平家の兵士どもがしばらくは防いだが、こらえきれずにそこを攻め落とされる。平家の方では、大将軍三河守知盛(みかわのかみとももり)が討たれておしまいになった。

これは入道相国(にゅうどうしょうこく)の末子(ばっし)である。侍共も大勢滅びてしまった。

木曾殿は、志保の山を越えて、能登の小田中(こだなか)、親王(しんおう)の塚(つか)の前に陣をとる。

語句

■三町 一町は約109メートル。 ■勢兵 弓の術に長けた兵。 ■平家又 「又」は同じように。 ■倶梨伽羅の堂 倶梨伽羅不動明王をまつる堂。 ■方立 箙の箱の部分。矢を入れるところ。 ■此山は四方巌石で… 前段「願書」にほぼ同文。 ■松永の柳原 倶梨伽羅峠の南東。小矢部市松永。 ■ぐみの木林 矢立山の南。 ■日宮林 矢部市蓮沼(倶梨伽羅峠の東)にある日埜宮(ひしょみや)神社の林。 ■傾きたちぬるは 「傾きたつ」はしきりに逃げ腰になる。「たつ」は動詞の連用形につき、その動作が目立ってはなはだしいこと。 ■さばかり深き谷一つを 「さばかり」はあんなに。あれほど。「一つ」は全体。 ■上総大夫判官忠綱 以下三名、巻四「橋合戦」、巻七「北国下向」に平家の侍大将として名が上がっている。 ■倉光次郎成澄 石川県松任市倉光の人。後に瀬尾に討たれる。 ■平泉寺の長吏斎明威儀師 巻七「火打合戦」。 ■希有の命生きて 急死に一生を得て。 ■七万余騎がなかより… 「去ル十一日官軍ノ前鋒、勝ニ乗リ越中国ニ入ル、木曾冠者義仲、十郎蔵人行家及ビ源氏等迎へ戦フ、官軍敗績シ、過半ハ死ニ了(おはん)ヌ」(『玉葉』寿永二年五月十六日条)。 ■奥の秀衡 奥州藤原氏三代目。 ■竜蹄 すぐれた馬。 ■黒月毛 月毛は馬の毛色の種類。クリーム色から赤っぽい色。黒月毛はそれに黒が添えられている。 ■連銭葦毛 馬の毛色。葦毛で灰白色の斑点のあるもの。 ■鏡鞍 鞍の前輪(まえわ)・後輪(しずわ)に金・銀・赤胴などで縁取りして覆輪として、山形の部分も同じ金属で縁取りしたもの。覆輪は鞍の周囲を金属で覆って強度を上げるとともに装飾用としたもの。 ■白山の社 加賀の白山比咩(しらやまひめ)神社。石川県白山市三宮町。白山神社の総本社。 ■志保 石川県羽石川県羽咋郡宝達志水町あたり? ■氷見の湊 富山県氷見市湊川河口のあたり。ただしこれを渡って志保山へ向かうのは遠回りすぎるので不審。 ■鞍爪 鞍の前輪・後輪の先端。 ■かけなされ 騎馬の軍勢によって打ち負かされ。 ■荒手 新手。 ■もみにもうで 敵味方入り乱れて激しく戦うようす。 ■三河守知度 知教。清盛の六男。

寿永2年(1183)5月11日、倶利伽羅峠の合戦でした。

この時、義仲軍が牛の角に松明をくくりつけて、平家軍に突進させた、有名な「火牛の計」ですが、『平家物語』には記述がなく『源平盛衰記』に出てきます。

ちなみに倶利伽羅峠から西へすすみ、奥州の藤原秀衡から贈られた駿馬を白山の社に奉納、そこから、十郎蔵人行家に加勢するため氷見の湊湊を超えて、志保山へ向かったということですが、

この経路は、おかしいです。志保山へ向かうのに氷見の湊まで迂回する必要がありません。

もしかしたら作者は近畿圏の人間と思われますので、このあたりの地理にじゅうぶんに詳しくなかったのかもしれないです。