平家物語 百三十八 越中前司最期(ゑつちゆうのぜんじさいご)

『平家物語』巻第九より「越中前司最期(えっちゅうのせんじさいご)」。平家方・越中前司盛俊は一の谷の山手の侍大将であったが、源氏方・猪俣小兵衛六則綱と組みあいになる。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

前回「坂落」からのつづきです。

https://roudokus.com/Heike/HK137.html

あらすじ

義経が鵯越を駆け下り奇襲をかけると、平家軍は総崩れとなった(「坂落」)。

新中納言知盛以下、児玉党に西の陣が破れたことを知らされ、落ちていく。

越中前司盛俊は、山の手の侍大将だったが、襲ってきた猪俣小平六則綱(いのまたのこべいろく のりつな)と交戦の後、取り押さえる。

命乞いをする小平六則綱に越中前司盛俊は怒る。「盛俊は不肖の身とはいえ、平家の一門である。源氏に頼ろうとは思わない」と、首を斬ろうとするが、「捕虜の首を斬るのか」と言われ、助ける。

しばらくして人見の四郎という源氏の武者が二人に近づいてきた。

猪俣小平六は、「ここで越中前司に襲いかかれば、いくらなんでも加勢してくれるだろう」と 考え、盛俊を突き倒し、ついにその首を取った。

「越中前司盛俊の首を取ったぞ」と宣言し、その日の一番の功名者として名を記された。

↓↓↓つづきはこちら↓↓

原文

大手(おほて)にも浜の手にも、武蔵(むさし)、相模(さがみ)の兵(つはもの)ども、命も惜しまずせめたたかふ。新中納言(しんぢゆうなごん)は東にむかッてたたかひ給ふところに、山の岨(そは)より寄せける児玉党(こだまたう)、使者を奉(たてま)ッて、「君は一年(ひととせ)武蔵の国司でましまし候(さうら)ひしあひだ、これは児玉(こだま)の者どもが申し候。御(おん)うしろをば御覧候はぬやらん」と申す。新中納言以下(いげ)の人々、うしろをかへりみ給(たま)へば、黒煙(くろけぶり)おしかけたり。「あはや、西の手はやぶれにけるは」といふ程こそありけれ、とる物もとりあへず、我さきにとぞ落ち行きける。

越中前司盛俊(ゑつちゆうのせんじもりとし)は、山の手の侍大将(さぶらひだいしやう)にてありけるが、今はおつともかなはじとや思ひけん、ひかへて敵(かたき)を待つところに、猪俣(ゐのまた)の小平六則綱(こべいろくのりつな)、よい敵(かたき)と目をかけ、鞭鐙(むちあぶみ)を合(あは)せてはせ来(きた)り、おしならべてむずとくうで、どうどおつ。猪俣は八ヶ国にきこえたるしたたか者なり。鹿(か)の角(つの)の一、二のくさかりをばたやすうひッさきけるとぞ聞えし。越中前司は二三十人が力わざをするよし人目には見えけれども、内々(ないない)は六七十人してあげおろす舟を、唯一人(いちにん)しておしあげおしおろす程の大力(だいぢから)なり。されば猪俣をとッておさへてはたらかさず。猪俣下(した)に ふしながら、刀をぬかうどすれども、指はたかッて刀の柄(つか)にぎるにも及ばず。物をいはうどすれども、あまりに強(つよ)うおさへられて、声も出(い)でず。既(すで)に頸(くび)をかかれんとしけるが、力はおとッたれども、心は剛(かう)なりければ、猪俣すこしもさわがず、しばらく息をやすめ、さらぬていにもてなして申しけるは、「抑(そもそも)なのッるをば聞き給ひてか。敵(かたき)をうつといふは、我もなのッてきかせ、敵にもなのらせて頸(くび)をとッたればこそ、大功(たいこう)なれ。名も知らぬ頸とッては、何にかし給ふべき」といはれて、げにもとや思ひけむ、「これはもと平家の一門たりしが、身不肖(ふせう)なるによッて当時は侍(さぶらひ)になッたる越中前司盛俊といふ者なり。わ君(きみ)は何者ぞ、なのれ、聞かう」どいひければ、「武蔵国住人(むさしのくにのぢゆうにん)、猪俣小平六則綱(ゐのまたのこべいろくのりつな)」となのる。「倩(つらつら)此世間(よのなか)の有様を見るに、源氏の御(おん)方は強く、平家の御(おん)方は負色(まけいろ)に見えさせ給ひたり。いまは主(しゆう)の世にましまさばこそ、敵(かたき)のくびとッて参らせて、勲功勧賞(くんこうけんじやう)にもあづかり給はめ。理(り)をまげて則綱たすけ給へ。御へんの一門何(なん)十人もおはせよ、則綱が勲功(くんこう)の賞(しやう)に申しかへてたすけ奉らん」といひければ、越中前司大(おほ)きに怒(いか)ッて、「盛俊身(み)こそ不肖なれども、さすが平家の一門なり。源氏たのまうどは思はず。源氏又盛俊にたのまれうどもよも思はじ。にッくい君が申しやうかな」とて、頸をかかんとしければ、猪俣、「まさなや、降人(かうにん)の頭かく様(やう)や候」。越中前司、「さらばたすけん」とてひきおこす。まへは畠(はたけ)のやうにひあがッて、きはめてかたかりけるが、うしろは水田(みづた)のごみふかかりける畔(くろ)の上(うへ)に、二人の者ども腰うちかけて息(いき)つぎゐたり。

しばしあッて、黒革威(くろかはをどし)の鎧(よろひ)着て月毛(つきげ)なる馬に乗ッたる武者一騎、はせ来(きた)る。越中前司あやしげに見ければ、「あれは則綱がしたしう候人見(ひとみ)の四郎(しらう)と申す者で候。則綱が候を見て、まうでくると覚え候。苦しう候まじ」といひながら、あれがちかづいたらん時に、越中前司にくんだらば、さりともおちあはんずらんと思ひて待つところに、一段(いつたん)ばかりちかづいたり。越中前司はじめは二人(ふたり)を一目づつ見けるが、次第にちかうなりければ、馳(は)せ来(きた)る敵(かたき)をはたとまもッて、猪俣を見ぬひまに、力足(ちからあし)をふんでつい立ちあがり、ゑいといひてもろ手をもッて、越中前司が鎧のむないたをばくとついて、うしろの水田へのけにつき倒(たふ)す。おきあがらんとする所に、猪俣うへにむずと乗りかかり、やがて越中前司が腰の刀をぬき、鎧の草摺(くさずり)ひきあげて、柄(つか)もこぶしもとほれとほれと三刀(みかたな)さいて頸をとる。さる程に人見の四郎おちあうたり。か様(やう)の時は論(ろん)ずる事もありと思ひ、太刀のさきにつらぬき、たかくさしあげ、大音声(だいおんじやう)をあげて、「この日來鬼神(ひごろおにかみ)ときこえつる平家の侍越中前司盛俊をば、猪俣の小平六則綱がうッたるぞや」となのッて、其日(そのひ)の高名(かうみやう)の一(いち)の筆(ふで)にぞ付きにける。

現代語訳

大手の軍勢にも浜の軍勢にも、武蔵や相模の兵共が命を惜しまず攻め戦う。新中納言が東に向って戦っておられるところに、山の急斜面から攻め寄せる児玉党が使者を差し上げて、「貴方様は先年、武蔵の国司であられたので、これは児玉の者共が申します。御後ろを御覧なさらないのですか」と申す。新中納言以下の人々が、後ろを振り返って御覧になると、黒煙が押し寄せていた。「西の軍は破れてしまったのだな」と言うや否や、取る物もとりあえず、我先にと落ちて行かれた。

越中前司盛俊は、山の手の侍大将だったが、今は逃げても敵わないと思ったのか、留まって敵を待っていると、猪俣の小平六則綱(のりつな)がいい敵と目をつけて、鞭を打ち、鐙を踏ん張って急いできた。押し並べてむんずと組んで、どうっと落ちる。猪俣は八か国に聞えた屈強な男である。鹿の角の一、ニの枝を簡単に引き裂いたという噂であった。越中前司は二三十人の力技をすると人目には見えたが、内実は六、七十人で上げ下す舟を、たった一人で押し上げ下す程の力持ちであった。それで、猪俣を取り押さえてその身動きを封じる。猪俣は越中前司の下に押え込まれながら、刀を抜こうとするが、押えられた指が広がって刀の柄(つか)を握る事もできない。物を言おうとするが、声も出ない。もはや首を取られようとするが、力は劣っても、心は強かったので、猪俣は少しも騒がずしばらく息を休め、たいしたことはないというふりをして申すには、「そもそも名乗ったのを聞かれたか。敵を討つというのは自分も名乗って聞かせ、敵にも名乗らせて首を取ってこそ、大きな手柄である。名も知らぬ首を取って何をなさろうというのか」と言われて、なるほどと思ったのか、「私はもと平家の一門であったが、不肖の身の上なので、今は侍大将となった越前禅師盛俊という者だ。お前は何者か、名乗れ、聞こう」と言ったので、「武蔵国住人、猪俣小平六則綱(のりつな)」と名乗る。「よくよくこの世の中の有様を見ると、源氏の御方は強く、平家の御方は敗色が濃くお見えになります。今主君がいらっしゃるならば、敵の首を取って差し出してこそ、勲功懸賞をいただけるでしょうが、そうではないのですから、道理を曲げて則綱をお助け下さい。貴方の御一門が何十人おられてもかまわないが、則綱の勲功の賞に申し換えてお助け申そう」と言ったので、越中前司はたいそう怒って、「盛俊は不肖の身の上だが、そうは言っても平家の一門だ。源氏を頼りにしようとは思わぬ、源氏も又盛俊に頼りにされようとも思わぬだろう。憎いお前の申しようだな」と言って、首を斬ろうとすると、猪俣は、「卑怯ですぞ。降参した者の首を斬るということがありましょうか」。越中前司は、「それならば助けよう」といって引き起こす。前は畠のように干上がって、大変固かったが、後ろは泥水の深い水田で、その畔(あぜ)の上に二人は腰を架けて一息ついでいた。

しばらくして、黒革威の鎧を着て、月毛の馬に乗った武者が一騎やって來る。越中前司が不審そうに見たので、「あれは則綱が親しくしている人見の四郎と申す者です。則綱がいるのを見てやって來るのだと思います。お気づかいはいりません」と言いながら、あの男が近づいた時に、越中前司と組んだら、いくらなんでもこの場にやって來るだろうと思って待ってい所に、一段ほど近づいた。越中前司は始めは二人を一度づつ見たが、次第に近くなったので、馳せ來る敵をはったと睨み付けて、猪俣から目を離したすきに、猪俣は足に力を込めてすくっと立ち上がり、「えい」と言って両手を使って、越中前司の鎧の胸板をぐっと突いて、後ろの水田へのけぞるように突き倒す。越中前司が起き上がろうとする所に、猪俣はむんずと上にのしかかり、すぐに越中前司の刀を抜いて、鎧の草摺りを引き上げ、柄(つか)も拳(こぶし)も通れ通れと力いっぱい三度刺して首を取る。そうしているうちに人見四郎がその場にやって來る。こんな時には功名争いが起るのだと思い、越中前司の首を刀の先に貫き、高く差し上げ、大きな声をあげて、「この日頃鬼神と言われた平家の侍越中前司盛俊を、猪俣の小平六則綱が討取ったぞ」と名乗って、その日の手柄の一番目に記されのだった。

語句

■大手にも浜の手にも 大手は生田の森。浜の手は一の谷の海岸。 ■新中納言 平知盛。 ■岨 山の斜面。崖。 ■君は一年武蔵の国司で 平盛俊は永暦元年(1160)八歳のとき武蔵守に任じられている(公卿補任)。 ■やらん 「にやあらん」の約。 ■山の手の侍大将 越中前司盛俊は能登守教経の配下。鵯越の麓をまもる(巻九「老馬」)。 ■よい敵と目をかけ このあたり合戦場面における慣用表現。巻七「篠原合戦」にほぼ同文。 ■鞭鐙を合せて 鞭で馬の尻を叩きながら、鐙で馬の腹を蹴ること。非常にいそがせているさま。 ■したたか者 屈強な者。 ■くさかり 「草刈り」は鹿の角の枝分かれした部分。「一、ニ」はそれを角の根本から数えたもの。 ■指はたかッて 「はたかる」は広がる。強く押さえられて指の股が広がっている状態。 ■もと平家の一門 平正盛の従兄弟の主馬判官盛国の子(巻ニ「西光被斬」)。 ■主の世にましまさばこそ 主君が生きていれば首を差し出して勲功にも預かれるが、今はそうではないのだからの意。「君」は清盛をさすか。 ■何十人おはせよ 何十人おられてもかまわない、全員たすけるの意。 ■まさなや 「まさなし」は不都合だ、とんでもない。 ■ごみふかかりける畔 泥水の深い田の畔(あぜ)。 ■人見の四郎 猪俣党。武蔵国榛名郡人見村(埼玉県深谷市人見)の人。 ■おちあはん 「落ち合う」は加勢に来る。 ■一段 一段は六間。約11メートル。 ■ばくと突いて ぐっと突いて。「ばく」が擬音。 ■柄もこぶしも… 合戦場面における慣用表現。刀の柄も、それを握る拳も通れというほどの激しさで。 ■論ずる事 勲功において言い争いが生じること。猪俣は人見が手柄を横取りすることを疑う。 ■高名の一の筆 その日一番功績があったものとして記録されること。この一段、巻七「篠原合戦」における平家方・高橋判官長綱と木曽方・入善小太郎行重の戦いに酷似。

……

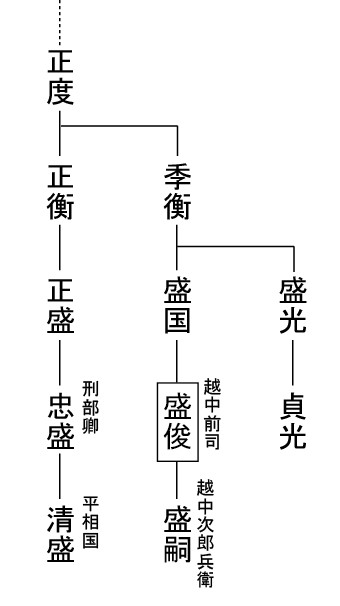

平盛俊。もとは平家一門であったが、身持ちが悪いために侍の地位に落とされたと言っていますが、詳しい経歴は不明です。系図はこのようになっております。

清盛の四代前の正度までさかのぼるんですね。ようは、平清盛のいわゆる「平家一門」から見ると、遠い親類筋にあたるわけです。