【若菜下 16】源氏、女楽の予行をする 夕霧、招かれる

正月二十日ばかりになれば、空もをかしきほどに、風ぬるく吹きて、御前《おまへ》の梅《むめ》も盛りになりゆき、おほかたの花の木どももみなけしきばみ、霞《かす》みわたりにけり。「月たたば、御いそぎ近く、もの騒がしからむに、掻《か》き合はせたまはむ御琴の音も、試楽《しがく》めきて人言ひなさむを、このごろ静かなるほどに試みたまへ」とて、寝殿に渡したてまつりたまふ。御|供《とも》に、我も我もとものゆかしがりて、参《ま》う上《のぼ》らまほしがれど、こなたに遠きをば選《え》りとどめさせたまひて、すこしねびたれど、よしあるかぎり選りてさぶらはせたまふ。 童《わらは》べは、容貌《かたち》すぐれたる四人、赤色に桜の汗衫《かざみ》、薄色《うすいろ》の織物の衵《あこめ》、浮紋《うきもん》の表袴《うへのはかま》、紅《くれなゐ》の擣《う》ちたる、さまもてなしすぐれたるかぎりを召したり。女御の御方にも、御しつらひなどいとど改まれるころの曇りなきに、おのおのいどましく尽くしたる装《よそほ》ひどもあざやかに、二《に》なし。童《わらは》は、青色に蘇芳《すはう》の汗衫《かざみ》、唐綾《からあや》の表袴《うへのはかま》、衵《あこめ》は山吹なる唐《から》の綺《き》を、同じさまにととのへたり。明石の御方のは、ことごとしからで、紅梅二人、桜二人、青磁《あをじ》のかぎりにて、衵濃く薄く、擣目《うちめ》などえならで着せたまへり。宮の御方にも、かく集《つど》ひたまふべく聞きたまひて、童べの姿ばかりは、ことにつくろはせたまへり。青丹《あをに》に、柳の汗衫《かざみ》、葡萄染《えびぞめ》の衵など、ことに好ましくめづらしきさまにはあらねど、おほかたのけはひの、いかめしく気《け》高きことさへいと並びなし。

廂《ひさし》の中の御|障子《さうじ》を放《はな》ちて、こなたかなた御几帳《みきちやう》ばかりをけぢめにて、中の間《ま》は院のおはしますべき御座《おまし》よそひたり。今日の拍子《ひやうし》合はせには童べを召さんとて、右の大《おほひどの》殿の三郎、尚侍《かむ》の君の御腹の兄君《あにぎみ》笙《さう》の笛、左大将の御|太郎《たらう》横笛と吹かせて、簀子《すのこ》にさぶらはせたまふ。内《うち》には、御|褥《しとね》ども並べて、御|琴《こと》どもまゐりわたす。秘《ひ》したまふ御琴ども、うるはしき紺地《こんぢ》の袋どもに入れたる取り出でて、明石の御方に琵琶《びは》、紫の上に和琴《わごん》、女御の君に箏《さう》の御|琴《こと》、宮には、かくことごとしき琴《こと》はまだえ弾きたまはずや、と危ふくて、例《れい》の手馴《てな》らしたまへるをぞ調べて奉りたまふ。

「箏の御琴は、ゆるぶとなけれど、なほかく物に合はするをりの調べにつけて、琴柱《ことぢ》の立処《たちど》乱るるものなり。よくその心しらひととのふべきを、女はえ張りしづめじ。なほ、大将をこそ召し寄せつべかめれ。この笛吹《ふえふき》ども、まだいと幼げにて拍子ととのへむ頼み強からず」と笑ひたまひて、「大将、こなたに」と召せば、御方々恥づかしく、心づかひしておはす。明石の君をはなちては、いづれもみな棄《す》てがたき御|弟子《でし》どもなれば、御心加へて、大将の聞きたまはむに、難《なん》なかるべく、と思す。女御は、常に上の聞こしめすにも、物に合はせつつ弾き馴らしたまへればうしろやすきを、和琴《わごん》こそ、いくばくならぬ調べなれど、跡《あと》定まりたることなくて、なかなか女のたどりぬべけれ、春の琴《こと》の音は、みな掻《か》き合はするものなるを、乱るるところもやとなまいとほしく思す。

大将、いといたく心げさうして、御前《おまへ》のことごとしくうるはしき御試《こころ》みあらむよりも、今日の心づかひはことにまさりておぼえたまへば、あざやかなる御|直衣《なほし》、香《かう》にしみたる御|衣《ぞ》ども、袖いたくたきしめて、ひきつくろひて参りたまふほど、暮れはてにけり。ゆゑある黄昏時《たそがれどき》の空に、花は、去年《こぞ》の古雪《ふるゆき》思ひ出でられて、枝もたわむばかり咲き乱れたり。ゆるるかにうち吹く風に、えならず匂ひたる御簾《みす》の内の薫《かを》りも吹きあはせて、鶯《うぐひす》さそふつまにしつべく、いみじき殿《おとど》のあたりのにほひなり。御簾の下より、箏《さう》の御|琴《こと》の裾《すそ》すこしさし出でて、「軽々《かるがる》しきやうなれど、これが緒《ほ》ととのへて調べこころみたまへ。ここにまたうとき人の入るべきやうもなきを」とのたまへば、うちかしこまりて賜はりたまふほど、用意多くめやすくて、壱越調《いちこちてう》の声《こゑ》に発《はち》の緒《を》を立てて、ふとも調べやらでさぶらひたまへば、「なほ掻《か》き合はせばかりは、手一つ、すさまじからでこそ」とのたまへば、「さらに、今日の御遊びのさしいらへにまじらふばかりの手づかひなむ、おぼえずはべりける」と気色ばみたまふ。「さもあることなれど、女楽《をむながく》にえ言《こと》まぜでなむ逃げにける、と伝はらむ名こそ惜しけれ」とて笑ひたまふ。調べはてて、をかしきほどに掻き合はせばかり弾きてまゐらせたまひつ。この御|孫《まご》の君たちの、いとうつくしき宿直姿《とのゐすがた》どもにて、吹き合はせたる物の音《ね》ども、まだ若けれど、生《お》ひ先ありていみじくをかしげなり。

現代語訳

正月二十日ほどになったので、空も風情ある時節に、風がぬるく吹いて、御前の梅も盛りになってゆき、大体において多くの花の木はみな芽吹いてきて、あたり一面霞がたちこめるのだった。(源氏)「来月になったら、御賀の御準備も近くなり、もの騒がしくなるでしょうから、合奏なさる御琴の音も、試楽めいて人の評判になるでしょうから、今のうち静かな時にご練習なさい」といって、寝殿に上(紫の上)をお移し申される。御供に、我も我もと、女房たちが聞きたがって、参上したがるが、音楽の方面に疎いものを除外なさって、すこし年はいっていても、心得のある者だけをお連れになる。

お付きの女童たちは、容姿にすぐれた四人、赤色の表着《うわぎ》に桜襲の汗袗《かざみ》、薄紫色の織物の袙、浮紋の表袴、砧で打った紅の単衣を着て、立ち居振る舞いにすぐれた者だけを召している。女御(明石の女御)の御方にも、正月の飾り付けなどがいちだんと改まっている晴れやかな気分の中に、女房たちもめいめい競い合うように綺羅を尽くしたそれぞれの装いもあざやかに、比類もない様子である。女童は、青色の表着に蘇芳襲の汗袗、渡来の綾織の表袴、袙は山吹色である渡来の綺を、同じようにととのえてある。明石の御方つきの女童は、そうおおげさではなく、紅梅襲が二人、桜襲が二人、それらが皆、青磁色の汗袗を着て、袙の濃い紫、薄い紫もあり、単衣は艶出しの光沢など、なんともいえずよい具合なのをお着せになっていらっしゃる。宮(女三の宮)の御方にも、こうして御方々がお集まりになるらしいとお聞きになって、女童の姿だけは、格別におととのえになられた。青丹の表衣に、柳襲の汗袗、葡萄染の袙など、べつだん珍しい様子ではないが、大体における雰囲気が、おごそかで、その気高さも、まことに並びないようすである。

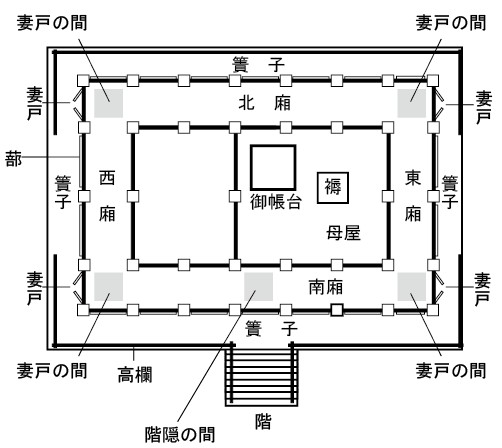

廂の間の内側の御襖を開け放って、あちらもこちらも御几帳だけを境として、中の母屋は院がお座りになられるべき御座をしつらえてある。今日の拍子合わせには童たちを召そうということで、右大臣の三男で尚侍の君(玉鬘)腹の兄君が笙の笛を、左大将(夕霧)の太郎君に横笛を吹かせて、簀子に控えさせなさっている。廂の間の中には、何枚か御褥を並べて、御琴をいくつも並べて用意してある。ご秘蔵なさっている数々の御琴を、美しい紺地の袋に入れてあるのを取り出して、明石の御方に琵琶、紫の上に和琴、女御の君(明石の女御)に箏の御琴、宮(女三の宮)には、こうした格式高い琴はまだお弾きになられないのではないかと、危うく思われるので、ふだん演奏し馴れていらっしゃるのを殿(源氏)御自身が調律してさしあげられる。

(源氏)「箏の御琴は、ゆるむことはないが、やはりこうして他の楽器と合奏する折の調べにおいては、琴柱の立てどころが乱れるものである。よくその心具合をわかって調弦すべきだが、女の手では弦を安定させて張ることが難しい。やはり、大将(夕霧)をこそ、お召し寄せるのがよいでしょう。この笛吹きたちも、まだたいそう幼げで、拍子をととのえることに頼りにはなりません」とお笑いになられて、(源氏)「大将、こちらへ」とお召になると、御方々は恥ずかしく、気遣いしていらしゃる。明石の君をのぞいては、いずれもみな、大殿(源氏)にとって、棄てがたい御弟子たちであるので、大殿(源氏)はご心入れなさって、大将(夕霧)がお聞きになられる時、無難に弾けるように、とお思いになる。女御(明石の女御)は、ふだん帝がお耳にされるときにも、他の楽器と合奏しては、弾き馴れていらっしゃるので安心だが、上(紫の上)の和琴については、幾種もない調子であるが、弾き方が決まっていないので、かえって女はまごついてしまいそうだ、春の琴の音は、皆で揃って合奏するものであるのに、和琴ひとつだけ調子が乱れるのでは、ちょっと気の毒だと、大殿(源氏)は、ご心配になられる。

大将(夕霧)は、たいそう重く心遣いして、帝の御前で仰々しく立派な御試楽があるときよりも、今日はそれ以上にお気遣いなさるので、あざやかな御直衣に、香のしみた幾重もの御衣を重ね、袖に香をたいそう焚きしめて、身づくろいをして参上なさるころには、日がすっかり暮れてしまうのだった。風情ある黄昏時の空に、白梅の花は、去年の古雪を思わされるほど、枝もたわむばかりに、咲き乱れている。ゆるやかに吹く風に、なんともいえず匂い立つ御簾の内の薫りも一緒になって漂っていて、鶯を誘い出すしるべにもなりそうなほど、すばらしい御殿のあたりの華やかさである。大殿(源氏)は、御簾の下から、箏の御琴の端をすこしさし出して、(源氏)「ぶしつけなようですが、これの緒をととのえて調弦をお試みになってください。ここにはほかに疎遠な人を入れるわけにもいきませんので」とおっしゃると、大将(夕霧)は、かしこまってお受け取りになられる時、気遣いが十分で、見るからに立派で、壱越調《いちこつちょう》の声に発《はち》の緒をととのえて、すぐには弾き始めないで控えていらっしゃるので、(源氏)「やはり調子合わせの曲を一曲鳴らしてみるだけのことは。でなければ物足りないですよ」とおっしゃると、(夕霧)「今日の管弦の御遊びに正面から混じらうほどの腕の覚えは、私にはまったくございませんよ」と、気取ったことをおっしゃる。(源氏)「そうでもありましょうが、男どもが、女楽を相手にすることもできず逃げてしまった、と噂されるのは残念なことで」とお笑いになる。調弦を終えて、興深く思えるていどに、調子合わせの曲だけを弾いて、御琴をお返しになられた。この御孫の君たちが、まことに皆おかわいらしい宿直姿で、吹き合わせている楽器の音は、まだ幼いけれど、将来が期待されて、実に楽しみなことである。

語句

■正月二十日 後に「臥待の月」とあるので正確には十九日。 ■空もをかしき 空の変化に季節の移り変わりが実感される。 ■なりゆき 「なりゆく」とする本が多い。 ■おほかたの花の木ども 梅以外の、花をつける木々。 ■月たたば 以下の台詞、紫の上に対して言う。 ■試楽 予行演習。 ■このごろ 正月行事も一段落ついて、一月後半は暇である。 ■寝殿に 紫の上を、女三の宮のいる寝殿に。 ■こなたに遠き 音楽について疎い者。女三の宮と縁の薄い者とする説も。 ■童べ 紫の上つの女童。 ■赤色 表着の色。 ■桜 桜襲。表白。裏赤または葡萄染め。 ■汗袗 童女が表着の上に着るもの。 ■袙 童女が表着と下着の間に着る丈の短い衣服。袙を表着とする場合もある。 ■浮紋 模様が地布から浮き出るように縫ったもの。 ■表袴 童女が襲の袴の上にはく袴。 ■擣ちたる 砧で打って艶出しした単衣。 ■蘇芳 黒みがかった赤色。 ■唐綾 渡来品の綾布。高級品。 ■山吹 山吹の花の色。 ■綺 絹織物の一種。金糸や五色の糸で模様を浮かせ織りにしたもの。 ■紅梅 紅梅襲。表が紅、裏が紫というが諸説ある。 ■青磁 茶碗の青磁などの色。 ■青丹 濃い青色に黄をかけた色。 ■柳 柳襲 表が白、裏が青。諸説あり。 ■廂の中の御障子を放ちて 女楽のために広い場所をつくるため、廂の間の内側の襖をとりはらう。 ■拍子合はせ 笛の音を基準に調子を合わせること。 ■右の大殿の三郎 右大臣(髭黒)には子が四人いる。そのうち三男、四男が尚侍の君(玉鬘)腹である。 ■左大将の御太郎 夕霧の長男。母は雲居雁。 ■簀子 廂の間の外側の一段さがった部分。 ■内 御簾の内側、つまり廂の間。

■御琴ども 弦楽器全般。 ■秘したまふ御琴ども 六条院秘蔵の数々の名器。 ■明石の御方に琵琶 明石の御方は琵琶の名手(【明石 08】)。 ■調べて 源氏自身が調弦する。 ■箏の御琴 箏は明石の女御が演奏。 ■物に合はする 他の楽器と合奏すること。 ■立処 琴柱を立てる位置。 ■女はえ張りしづめじ 弦を張るのに強い腕の力が必要。 ■この笛吹ども 髭黒の三男や夕霧の長男。 ■恥づかしく 夕霧のような貴公子に合奏を聴かれるので緊張する。 ■明石の君をはなちては 明石の君はもともと琵琶の名手であったので源氏の指導は必要ない。ほかの御方々はみな源氏が指導した。 ■和琴 六弦の楽器。和琴の特性は【常夏 02】に詳しい。 ■跡定まりたることなくて 決まった奏法がないこと。 ■春の琴の音は… この箇所、古来解釈不審。 ■いといたく心げさうして 夕霧も緊張している。 ■直衣 平常服。 ■花は 梅花を雪に見立てる。『古今集』以来の定石。 ■去年の古雪 昨年十二月までに降った雪。今、季節は春だが冬と錯覚されるほど、白梅が白い雪めいて見えるのである。 ■御簾の内の薫り 簾中の女性たちがそれぞれ焚きしめている薫り。 ■鶯さそふつま 「花の香を風のたよりにたぐへてぞ鶯さそふしるべにはやる」(古今・春上 紀友則)。 ■箏の御琴 源氏が、明石の女御の箏の調弦を、夕霧に依頼する。 ■ここにまたうとき人の… 女ばかりの場に、他の男性を入れるわけにはいかない。 ■壱越調 雅楽の調子の一つ。詳細不明。 ■発の緒 基準の音となる弦。 ■御孫の君たち 髭黒の三男や夕霧の長男。