平家物語 百八十一 平大納言被流(へいだいなごんのながされ)

『平家物語』巻第十ニより「平大納言被流(へいだいなごんのながされ)」。平大納言時忠(へいだいなごんときただ)は、能登国へ流罪と決まる。この人は清盛の義弟にあたり、平家全盛期はまさに時の人だった。きわめて気性が荒く、「悪別当(あくべっとう)」とよばれていた。

↓↓↓音声が再生されます↓↓

https://roudokus.com/mp3/HK181.mp3

前回「大地震(だいじしん)」からのつづきです。

https://roudokus.com/Heike/HK180.html

あらすじ

文治元年(1185)八月二十二日、生捕りになった平家の人々の配流先が決まる。

平大納言時忠は能登国へ流罪と決まり吉田の建礼門院の元へ別れを告げに行く。

この大納言時忠は清盛の義兄にあたり、「平大納言」と呼ばれ出世は思いのまま。平家全盛の頃はまさに時の人だった。

気性の激しい人で、検非違使別当の時罪人の両腕を切り落としたので「悪別当」と呼ばれた。

三種の神器を返還せよと言ってきた御使いの顔に矢印を焼き付けたのもこの時忠である(巻五「請文」)。

後白河法皇にとっても故建春門院の兄という縁だが、さすがに悪行が多いため許されなかった。

時忠は北の方と流罪に漏れた次男時家とに別れを告げる。

原文

同(おなじき) 九月廿三日、平家の余党(よたう)の都にあるを、国々へつかはさるべきよし、鎌倉殿より公家(くげ)へ申されたりければ、平大納言時忠卿能登国(へいだいなごんときただのきやうのとのくに)、子息讃岐中将時実上総国(さぬきのちゆうじやうときざねかづさのくに)、内藏頭信基安芸国(くらのかみのぶもとあきのくに)、兵部少輔尹明隠岐国(ひやうぶのせまさあきらおきのくに)、二位僧都全真阿波国(にゐのそうづせんしんあはのくに)、法勝寺執行能円備後国(ほつしやうじのしゆぎやうのうゑんびんごのくに)、中納言律師忠快武蔵国(ちゆうなごんのりつしちゆうくわいむさしのくに)とぞきこえし。或(あるい)は西海(さいかい)の波の上、 或(あるい)は東関(とうくわん)の雲のはて、先途(せんど)いづくを期(ご)せず、後会其期(こうくわいそのご)を知らず、別(わかれ)の涙をおさへて、面々(めんめん)におもむかれけん心のうち、おしはかられて哀れなり。

その中(なか)に、平大納言は建礼門院(けんれいもんゐん)の吉田(よしだ)にわたらせ給ふ所に参って、「時忠こそ責(せめ)重うして、けふ既に配所へおもむき候(さふら)へ。同じみやこの内に候ひて、御(おん)あたりの御事共承らまほしう候ひつるに、つひにいかなる御有様にて、わたらせ給ひ候はんずらむと、思ひおき参らせ候(さうらふ)にこそ、ゆく空もおぼゆまじう候へ」と、泣く泣く申されければ、女院(にようゐん)、「げにも昔の名残(なごり)とては、そこばかりこそおはしつれ。今は哀れをもかけとぶらふ人も、誰かはあるべき」とて、御涙(おんなみだ)せきあへさせ給はず。

此(この)大納言と申すは、出羽前司知信(ではのせんじとものぶ)が孫(まご)、兵部権大輔贈左大臣時信(ひやうぶごんのたいふぞうさだいじんときのぶ)が子なり。故建春門院(けんしゆんもんゐん)の御せうとにて、高倉(たかくら)の上皇(しやうくわう)の御外戚(ごぐわいせき)なり。世のおぼえ、ときのきら、目出たかりき。入道相国(にふだうしやうこく)の北の方、八条(はつでう)の二位殿(にゐどの)も、姉にておはせしかば、兼官兼職(けんぐわんけんじよく)、思(おもひ)のごとく心のごとし。さればほどなくあがッて、正二位(じやうにゐ)の大納言にいたれり。検非違使別当(けびゐしべったう)にも、三ヶ度(さんがど)までなり給ふ。此人の庁務(ちやうむ)のときは、竊盗強盗(せつたうがうだう)をば召しとッて、様(やう)もなく右のかひなをば、うでなかより打ちおとし打ちおとし、 おひ捨てらる。されば悪別当(あくべつたう)とぞ申しける。主上ならびに(しゆしやうなら)びに三種(さんじゆ)の神器(じんぎ)都へ返し入れ奉るべき由、西国(さいこく)へ院宣(ゐんぜん)をくだされたりけるに、院宣の御使花方(はなかた)がつらに浪方(なみかた)といふ焼印(やいじるし)をせられけるも、此大納言のしわざなり。

法皇も故女院(こにようゐん)の御(おん)せうとなれば、御形見(おんかたみ)に御覧ぜまほしおぼしめしけれども、か様(やう)の悪行(あくぎやう)によって、御憤(おんいきどほり)あさからず。九郎判官(くらうはうぐわん)もしたしうなられたりしかば、いかにもして申しなだめばやと思はれけれどもかなはず。子息侍従時家(じじゆうときいへ)とて、十六になられけるが、流罪(るざい)にももれて、伯父(をじ)の時光卿(ときみつきやう)のもとにおはしけり。母うへ帥(そつ)のすけ殿共(どのとも)に大納言の袂(たもと)にすがり、袖をひかへて、今を限(かぎり)の名残(なごり)をぞ惜しみける。大納言、「つひにすまじき別(わかれ)かは」と、心強うは宣へども、さこそは悲しう思はれけめ。年闌(とした)け齢傾(よはひかたぶ)いて後(のち)、さしもむつましかりし妻子(さいし)にも別れはて、住みなれし都をも、雲ゐのよそにかへりみて、いにしへは名にのみ聞きし越路(こしぢ)の旅におもむき、はるばると下り給ふに、かれは志賀(しが)、唐崎(からさき)、これは真野(まの)の入江(いりえ)、堅田(かただ)の浦と申しければ、大納言泣く泣く詠じ給ひけり。

かへりこむことはかた田にひくあみのめにもたまらぬわが涙かな。

昨日は西海の波の上にただよひて、怨憎会苦(をんぞうゑく)の恨(うらみ)を扁舟(へんしう)の内につみ、今日(けふ)は北国の雪の下に埋(うづも)れて、愛別離苦(あいべつりく)のかなしみを故郷(こきやう)の雲にかさねたり。

現代語訳

同年九月二十三日、都にいる平家の残党を、諸国へ流されるよう、鎌倉殿から朝廷へ申し入れられたので、平大納言時忠卿は能登国へ、その子息讃岐中将時実卿は上総国へ、内蔵頭信基は安芸国へ、兵部少輔尹明は隠岐国へ、二位僧都全真は阿波国へ、法勝寺執行能円は備後国へ、中納言律師忠快は武蔵国へ配流という事であった。ある者はは西海の波の上、ある者はは東関の雲の果てに流され、これから先どこへ行くかもわからず、この後、いつ会えるか、その時もわからず、別れの涙を抑え、それぞれの行先へ下って行かれたが、その心の内が推し量られて哀れである。

その中で、平大納言は建礼門院が吉田にいらっしゃる所へ参って、「時忠は責任が重くて、今日はもう配所へ赴きます。同じ都の内におりながら、御身辺の御事などをあれこれお聞きしてお世話申し上げたいとと願っておりましたが、最後にはどんな御様子でおられることだろうかと思う心を後に残しまして、そのためにこれから行く先の事も何も考えられません」と、泣く泣く申されたところ、女院は、「本当に昔の名残といっては、あなたばかりがおいでになりましたのに、今となっては私を不憫に思って声を掛けてくれる人も、他に誰がいるでしょうか」と、言われて、御涙をお止になる事がおできにならない。

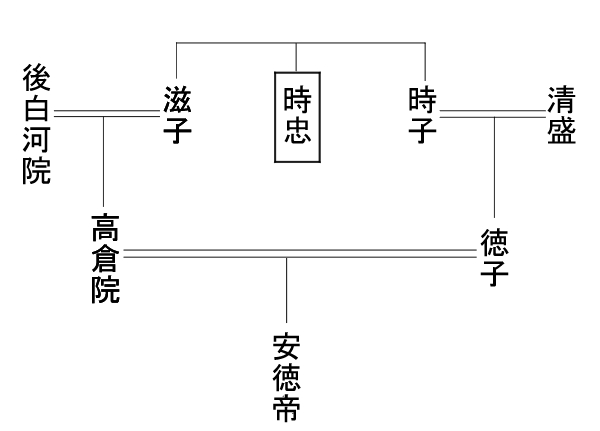

この大納言と申す人は、出羽前司智信の孫、兵部権大輔贈左大臣時信の子である。故建春門院の御兄で、高倉上皇の御外戚である。世間の人望、当時の繁栄はすばらしいものであった。入道相国の北の方、八条の二位殿も、姉でいらっしゃったので兼官兼職は思いのまま心のままである。それですぐに昇進して正二位の大納言にまでおなりになる。検非違使別当にも三度おなりになる。この人が検非違使庁に勤めていた時は、窃盗・強盗を召し取って、理由もなく右腕を、肘の所からから打ち落とし打ち落として、追放ななさった。それで人々は悪別当と申した。主上並びに三種の神器を都へ返し入れ申し上げるよう、西国へ院宣を下された際に、院宣の御使いの花方の顔に浪方という焼き印をなさったのも、この大納言のしわざである。

法皇も大納言が故女院の御兄なので、女院の御形見として御覧になりたいとは思われたが、このような悪行によって、御憤りは浅くはなかった。九郎判官もこの大納言と親しい間柄になられたので、どうやっても流罪を取り消されるよう取りなしたいと思われたがそれも叶わない。子息は侍従時家といって十六歳に成られていたが、流罪にもならず、伯父の時光卿の所に居られた。母上の帥の佐殿と共に大納言の袂にすがり、袖をおさえて、最後の名残を惜しんだ。大納言は、「最後には誰でも別れるのだ」と、心強くおっしゃったが、さすがに悲しく思われたことだろう。年をとり老年となった後、あれほど睦ましかった妻子とも別れてしまい、住み慣れた都をも、雲のかなたに振り返って見て、昔名前だけは聞いていた北陸地方への旅に出発し、はるばると九だって行かれるが、あそこは志賀、唐崎、ここは真野の入江、堅田の浦と申したので、大納言は泣く泣く歌を詠まれた。

かへりこむことはかた田にひくあみのめにもたまらぬわが涙かな

(帰って来る事は難しいだろうが、その堅田の浦で猟師が引く網の目に水がたまらないように、私の目からも、止めどもなく涙が流れるものだなあ)

昨日は西海の波の上を漂って、怨憎会苦の恨みを小舟の中に積み重ねた身が、今日は北国の雪の下に埋もれて、愛別離苦の悲しみをを故郷の雲に重ねることになったのであった。

語句

■同九月廿三日 「前大納言時忠卿配所ニ向フ。今日東坂本阿宇岐ニ宿スベシ」(山槐記・九月二十三日条)。時忠以下の流罪は五月二十日に決定していた(玉葉、吾妻鏡)。義経が時忠の娘婿になったことにより頼朝が怒り、梶原景時らを使者として寄越した件が『吾妻鏡』九月ニ日条にある。 ■西海の波の上、… 逢坂関を超えて東国へ赴くことをいう定型表現。巻七「福原落」にも類似の表現。 ■先途いづくを… 「先途程遠シ、思ヒヲ雁山ノ暮(ふゆべ)ノ雲ニ馳ス。後会期遥カナリ、纓ヲ鴻臚ノ暁ノ涙ニ霑(うるほ)ス」(『和漢朗詠集』下「餞別」 大江朝綱)による。この句は巻七「忠度都落」にも引用されている。 ■吉田 京都市左京区吉田本町。 ■御あたりの御事 ご身辺の御こと。 ■思ひおき 思いを残すこと。心残り。 ■贈左大臣 死後左大臣を追号されたの意。 ■故建春門院 後白河院の后平滋子。高倉天皇の母。安元ニ年(1176)崩御(巻一「東宮立」)。 ■世のおぼえ、ときのきら、… 世間からの声望が絶頂であったの意。巻一「東宮立」に同文。 ■八条の二位殿 清盛の妻、時子。二位の尼。徳子の母。 ■正二位 治承三年(1179)正月。 ■検非違使別当 都の治安維持にあたる検非違使庁の長官。 ■様もなく 理由もないのに。 ■右のかいなをば 「別当時忠卿強盗十二人ノ右手ヲ切リ獄門ニ懸ク。希代ノ事也」(百錬抄・治承三年五月十九日条)。 ■悪別当 「悪」は勢い猛々しい。厳格である。 ■花方がつらに… →巻十「請文」。 ■か様の悪行 院宣の使に焼き印を押すようなふるまい。 ■九郎判官もしたしう… 義経が時忠の娘を妻として迎えたこと(巻十一「文之沙汰」)。 ■侍従時家 『尊卑分脈』によると侍従ではなく右中将従四位下。 ■時光卿 藤原顕時の子。時忠の室、帥典侍の兄。葉室時長の父。 ■つひにすまじき別かは 最後は誰でも別れるのだの意。死別のこと。「嘆かじなつひにすまじき別れかは是はある世にと思ふばかりを」(後拾遺・雑 読人しらず)。 ■年闌け 時忠この時五十六歳。 ■志賀、唐崎、…真野の入江、堅田の浦 いずれも琵琶湖西岸の地。堅田は真野の南。 ■かへりこむ… 地名の堅田と「帰り来むことは難し」をかける。「たまらぬ」は魚が網の目にもたまらないのと、涙が目にもたまらず、際限なく流れることをかける。 ■怨憎会苦 仏教で八苦の一。怨み憎む者にも会わなければならない苦しみ。源氏との合戦をさす。 ■愛別離苦 八苦の一。愛する者と別れる苦しみ。「前大納言時忠卿、去月廿四日未ノ刻、能登国配所ニ於イテ薨ゼシノ由、今日関東ニ達ス」(『吾妻鏡』文治元年(1189)三月五日条)。流罪後三年のこと。