【玉鬘 07】玉鬘一行、長谷寺に参詣の途上、椿市で右近と再会

「うち次ぎては、仏の御中には、初瀬《はつせ》なむ、日本《ひのもと》の中《うち》には、あらたなる験《しるし》あらはしたまふと、唐土《もろこし》にだに聞こえあむなり。ましてわが国の中《うち》にこそ、遠き国の境とても、年経たまへれば、若君をばまして恵みたまひてん」とて、出だし立てたてまつる。ことさらに徒歩《かち》よりと定めたり。ならはぬ心地にいとわびしく苦しけれど、人の言ふままにものもおぼえで歩みたまふ。「いかなる罪深き身にて、かかる世にさすらふらむ。わが親世に亡くなりたまへりとも、我をあはれと思さば、おはすらむ所にさそひたまへ。もし世におはせば、御顔見せたまへ」と仏を念じつつ、ありけむさまをだにおぼえねば、ただ親おはせましかばとばかりの悲しさを、嘆きわたりたまへるに、かくさし当りて、身のわりなきままに、とり返しいみじくおぼえつつ、からうじて、椿市《つばいち》といふ所に、四日といふ巳《み》の刻《とき》ばかりに、生ける心地もせで行き着きたまへり。

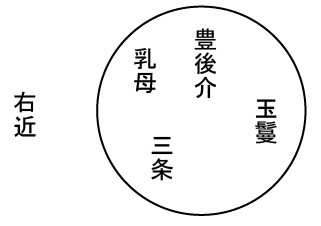

歩むともなく、とかくつくろひたれど、足の裏動かれずわびしければ、せん方《かた》なくて休みたまふ。この頼もし人なる介、弓矢持ちたる人|二人《ふたり》、さては下《しも》なる者、童《わらは》など三四人、女ばらあるかぎり三人、壺装束《つぼさうぞく》して、樋洗《ひすまし》めく者、ふるき下衆女《げすをむな》二人ばかりとぞある。いとかすかに忍びたり。大燈明《おほみあかし》のことなど、ここにてし加へなどするほどに日暮れぬ。家主《いへあるじ》の法師、「人|宿《やど》したてまつらむとする所に、なに人のものしたまふぞ。あやしき女どもの、心にまかせて」とむつかるを、めざましく聞くほどに、げに人々来ぬ。

これも徒歩《かち》よりなめり。よろしき女二人、下人《しもびと》どもぞ、男女《をとこをむな》、数多かむめる。馬《むま》四つ五つ牽《ひ》かせて、いみじく忍びやつしたれど、きよげなる男《をとこ》どもなどあり。法師は、せめてここに宿さまほしくして、頭掻《かしらか》き歩《あり》く。いとほしけれど、また宿《やどり》かへむもさまあしく、わづらはしければ、人々は奥に入り、外《ほか》に隠《かく》しなどして、かたへは片《かた》つ方《かた》に寄りぬ。軟障《ぜじやう》などひき隔てておはします。この来る人も恥づかしげもなし。いたうかいひそめて、かたみに心づかひしたり。さるは、かの世とともに恋ひ泣く右近なりけり。年月にそへて、はしたなきまじらひの、つきなくなりゆく身を思ひ悩みて、この御寺になむたびたび詣《まう》でける。

例ならひにければ、かやすく構へたりけれど、徒歩《かち》より歩《あゆ》みたへがたくて、寄り臥したるに、この豊後介《ぶんごのすけ》、隣の軟障《ぜじやう》のもとに寄り来て、参り物なるべし、折敷《をしき》手づから取りて、「これは御前《おまへ》にまゐらせたまへ。御台《みだい》などうちあはで、いとかたはらいたしや」と言ふを聞くに、わが列《なみ》の人にはあらじと思ひて、物のはさまよりのぞけば、この男《をとこ》の顔見し心地す。誰とはえおぼえず。いと若かりしほどを見しに、ふとり黒みてやつれたれば、多くの年隔てたる目には、ふとしも見分かぬなりけり。「三条、ここに召す」と、呼び寄する女を見れば、また見し人なり。故御方に、下人《しもびと》なれど、久しく仕うまつり馴れて、かの隠れたまへりし御住み処《か》までありし者なりけり、と見なして、いみじく夢のやうなり。主《しゆう》とおぼしき人は、いとゆかしけれど、見ゆべくも構へず。思ひわびて、「この女に問はむ。兵藤太《ひやうとうだ》といひし人も、これにこそあらめ。姫君のおはするにや」と思ひ寄るに、いと心もとなくて、この中隔てなる三条を呼ばすれど、食物《くひもの》に心入れて、とみにも来ぬ、いと憎し、とおぼゆるもうちつけなりや。

からうじて、「おぼえずこそはべれ。筑紫国《つくしのくに》に二十年《はたとせ》ばかり経にける下衆《げす》の身を知らせたまふべき京人《きやうひと》よ。人|違《たが》へにやはべらむ」とて寄り来たり。田舎《ゐなか》びたる掻練《かいねり》に衣《きぬ》など着て、いといたうふとりにけり。わが齢《よはひ》もいとどおぼえて恥づかしけれど、「なほさしのぞけ。我をば見知りたりや」とて、顔さし出でたり。この女の、手を打ちて、「あがおもとにこそおはしましけれ。あなうれしともうれし。いづくより参りたまひたるぞ。上はおはしますや」と、いとおどろおどろしく泣く。若き者にて見馴れし世を思ひ出づるに、隔て来にける年月数へられて、いとあはれなり。「まづおとどはおはすや。若君はいかがなりたまひにし。あてきと聞こえしは」とて、君の御ことは言ひ出でず。「みなおはします。姫君も大人になりておはします。まづおとどに、かくなむ、と聞こえむ」とて入りぬ。

みなおどろきて、「夢の心地もするかな。いとつらく言はむ方なく思ひきこゆる人に、対面《たいめ》しぬべきことよ」とて、この隔てに寄り来たり。け遠く隔てつる屏風《びやうぶ》だつもの、なごりなく押し開《あ》けて、まづ言ひやるべき方なく泣きかはす。老人《おいびと》は、ただ、「わが君はいかがなりたまひにし。ここらの年ごろ、夢にてもおはしまさむ所を見むと、大願《たいぐわん》を立つれど、遙かなる世界《せかい》にて、風の音《おと》にてもえ聞き伝へたてまつらぬを、いみじく悲しと思ふに、老の身の残りとどまりたるもいと心憂けれど、うち棄てたてまつりたまへる若君の、らうたくあはれにておはしますを、冥途《よみぢ》の絆《ほだし》にもてわづらひきこえてなむ、瞬《またた》きはべる」と言ひつづくれば、昔、そのをり、言ふかひなかりしことよりも、答《いら》へむ方なくわづらはしと思へども、「いでや、聞こえてもかひなし。御方は早う亡《う》せたまひにき」と言ふままに、ニ三人ながら咽《む》せかへり、いとむつかしく、せきかねたり。

日暮れぬと急ぎたちて、御燈明《みあかし》の事どもしたためはてて急がせば、なかなかいと心あわたたしくて立ち別る。「もろともにや」と言へど、かたみに供の人のあやしと思ふべければ、この介《すけ》にも事のさまだに言ひ知らせあへず、我も人もことに恥づかしくもあらで、みな下《お》り立ちぬ。右近は、人知れず目とどめて見るに、中にうつくしげなる後手《うしろで》の、いといたうやつれて、四月《うづき》の単衣《ひとへ》めくものに着こめたまへる髪のすきかげ、いとあたらしくめでたく見ゆ。心苦しうかなしと見たてまつる。

現代語訳

(豊後介)「八幡宮の次には、仏の御中には、初瀬が、日本の中では、あらたかなご利益をおあらわしになると、唐土でさえ評判になっています。まして遠い辺地とはいえ、姫君はわが国の中で長年住んでいらしたのですから、いっそうお恵みくださるでしょう」といって、ご出発させ申し上げる。わざわざ徒歩で行くと決めた。姫君は馴れない気持にひどく侘びしく苦しかったが、人の言うままに何が何だかわからぬまま歩いて行かれた。「どんな前世からの罪深い身で、こうして現世でさまよっているのだろう。私の親がもう亡くなっていらっしゃるとしても、私を不憫に思われるなら、その親がいらっしゃる所にお導きください。もし生きていらっしゃるなら、御顔をお見せください」と仏に祈りつつ、しかし生前の面影さえ覚えていないので、ただ「親が生きていらっしたら、こんな目は見ないだろうに」ということだけが悲しくて、ずっとそれを嘆いていらしたところ、こうしてさしあたり、今のわが身がどうしようもなくやりきれないので、あらためてひどく悲しい気持のまま、かろうじて、椿市という所に、四日目の巳の刻ごろに、生きた心地もせずに到着なさった。

それ以上歩くわけでもなく、あれこれ手当をしたが、足の裏が動かず思うようにならないから、どうしようもなくてお休みになる。この一行の頼みとする豊後介と、弓矢を持った者が二人、そのほかは下人や童などが三四人、女たちは全部で三人、壺装束して、樋洗《ひすまし》めいた者、年老いた下女二人ばかりがいる。

たいそうひっそりと人目を避けている。仏前にお供えするお燈明のことなど、ここで追加などしているうちに日が暮れた。この宿の主である法師が、「人をお泊め申し上げようとしている所に、どなたがいらっしゃったのか。卑しい女たちが、好き勝手にやりおって」と不機嫌そうにするのを、何もそこまでと聞いているうちに、そう言うとおり人々がやってきた。

この人達も徒歩で来たようだ。身分いやしくはない女二人、下人たちは、男女、数多くいるようだ。馬を四、五頭牽かせて、たいそう人目を避けて質素ななりをしているが、小ぎれいな男たちなどもいる。法師は、彼らをここに泊まらせたい一心で、頭を掻き掻き歩いている。

気の毒ではあるが、もう一度宿を変えるのも体裁が悪く、面倒なので、豊後介一行は奥に入ったり、他の部屋に身を隠しなどして、一部は部屋の片方に寄った。

軟障《ぜじょう》などを引いて他と隔てて、姫君は隠れていらっしゃる。後から来たこの人々も、こちらが気後れするほどでもない。たいそうひっそりと声を抑えて、お互いに気遣いしていた。ところがこうしているのは、あの忘れる時なく主人を慕い泣く右近であったのだ。中途半端なおつとめが、年不相応応になっていくわが身を思い悩んで、この御寺にたびたび参詣しているのだった。

右近は、いつものことで慣れているので、かんたんに旅準備をしてきたのだが、徒歩の旅がたえがたくて、物によりかかって横になっていたところ、この豊後介が、隣の軟障のところに寄って来て、お食事を差し上げるのだろう、折敷《おしき》を自分で手に取って、(豊後介)「これは御前でお召し上がりください。御食事台なども間に合いませんで、ひどく恐縮なことですよ」と言うのを聞いて、右近は、自分と同じような身分の人ではあるまいと思って、物のすきまからのぞくと、この男の顔に見覚えがあるような気がする。誰とは思い出すことができない。たいそう若かった時に見たのだが、太って、肌が黒くなって、やつれているので、多くの年を隔てた右近の目には、すぐには見分けがつかないのだった。(豊後介)「三条、こちらでお呼びだ」と、呼び寄せる女(三条)を見れば、また見たことのある人である。亡き御方(夕顔)のもとで、下仕えしていた女であるが、長い間御方のおそば近くにお仕えして、あのお隠れになっていらした御すまいまで付き添っていた者だったではないかと、はっきり見とどけると、まことに夢のようである。その主人とおぼしき人は、とても見たかったが、几帳などを立てているので、見られそうもない。右近は落胆して、「この女(三条)にきこう。兵藤太といった人も、きっとこの人なのだろう。姫君がいらっしゃるのかしら」と思いつくと、実にじれったくて、この軟中隔てのあたりにいる三条を呼ばせるが、三条は食い物に夢中になって、すぐには来ない。ああいまいましいと思うのも、だしぬけすぎるというものである。

やっとのことで、(三条)「思い出せないのでございます。筑紫国に二十年ほども過ごした下女の身をご存知でいらっしゃるような都の人よ。人違いではございませんか」といって寄って来た。田舎じみた掻練に衣など着て、まことにひどく太っているのだった。右近は、自分の年齢もたいそう自覚されて恥ずかしかったが、「もっとよくのぞいてごらん。私を見知っていますか」といって、顔を軟障からさし出した。

この女(三条)は、手を叩いて、「貴女さまでいらっしゃいましたか。ああうれしやうれし。どこから参られましたか。女君(夕顔)はご健在ですか」と、まことに仰々しく泣く。右近は、この者(三条)の若い姿に見馴れていたころを思い出すにつけ、長く隔てた年月が数えられて、しみじみ心打たれる。(右近)「まず乳母殿はいらっしゃいますか。若君(玉鬘)はいかがおなりですか。あてきと申した人は」といって、女君(夕顔)の御ことは言い出さない。(三条)「みなご健在です。姫君(玉鬘)も大人になっていらっしゃいます。まず乳母殿に、この次第を申しあげましょう」といって奥に入った。

皆おどろいて、「夢のような気持ちがするものですね。まことに恨めしく、言いようもないお方とと思い申しあげていた人(右近)に、対面することになるなんて」といって、この隔ての近くに寄って来た。双方を遠く隔てていた屏風めいたものを、すべて押し開けて、まず言葉のかけようもなくお互いに泣きかわす。年寄り(乳母)は、ただ、「わが君(夕顔)はいかがおなりですか。ここ数年、夢にでもご健在でいらっしゃるのを見ようと大願を立てておりましたが、遠い田舎のことですから、風の便りにもお聞き伝え申しあげぬことを、ひどく悲しく思うにつけ、年老いたわが身が生き残っているのもひどく残念だけれど、女君(夕顔)がお見捨て申された若君(玉鬘)が、可愛くおいたわしくていらっしゃるのを、成仏のさまたげになるのではないかと、どうお扱い申しあげてよいかわからぬままに、まだ目が開いたままでこうして生き長らえているのでございます」と言いつづけると、右近は、昔、あの時、どうにもやりようがなく途方に暮れたことよりも、今のほうがいっそう答えようがなく、どうしていいかわからず困ったことと思うけれど、(右近)「いやもう、申しあげてもどうにもならぬことです。御方(夕顔)は早くにお亡くなりになられました」と言うやいなや、ニ三人そのままむせび泣いて、まことに沈んだようすで、涙をおさえられずにいる。

もう日が暮れるということで急いで、豊後介が御燈明のことなど準備し終えて急がせると、この再会のためにかえってあわただしい気持で立ち別れる。

(右近)「ご一緒にまいりましょうか」と言うが、お互いに供の人たちが不審に思うだろうから、この豊後介にも事の次第さえも説明することができずに、自分も相手もべつだん気兼ねせずに、みな外に出た。右近は、人知れず姫君(玉鬘)に目をとどめて見ると、一行の中に可愛らしげな後ろ姿があり、それがたいそう見すぼらしい身なりだが、四月の単衣めいたものにたくし入れていらっしゃる髪の毛が透けて見えるその影が、たいそうもったいなく、すばらしく見える。右近はそれを心苦しくおいたわしく拝見する。

語句

■初瀬 奈良県桜井市初瀬の長谷寺観音。朱鳥元年(686)、天武天皇の病気平癒を祈願して僧・道明が西の岡(本長谷)に銅板法華説相図(どうばんほっけせっそうず)を納めたのが始まり(本長谷寺)。その後、奈良時代に徳道上人が聖武天皇の勅願により東の岡に十一面観音像を安置しした(後長谷寺)。平安時代には「初瀬詣」がさかんとなった。初瀬詣の様子は『源氏物語』、『蜻蛉日記』、『更級日記』などに描かれている。花山法皇は長谷寺に深く帰依し「いくたびもまいる心ははつせでら山も誓いも深き谷川」とたたえた。参考「人はいさ心も知らずふるさとは花ぞ昔の香ににほひける」(小倉百人一首三十五番 紀貫之)、「うかるける人を初瀬の山おろしはげしかれとは祈らぬものを」(小倉百人一首七十四番 源俊頼)。 ■唐土にだに 唐の僖宗皇帝の第四の后、馬頭夫人は馬面であることを恥じて長谷寺に祈願したところ美しい顔になったので長谷寺に十種の宝物を寄進したという。また、大梁の太祖皇帝は後唐の荘宗皇帝との戦いに際し長谷寺に祈願して勝利したという(長谷寺霊験記上)。 ■ことさらに徒歩より 信心の強さをしめすため。 ■ものもおぼえで 京都から長谷寺まで約72キロ。徒歩で片道二日。牛車で三日。京から木幡・宇治・木津・奈良・椿市を通って長谷寺に至る。 ■わが親 夕顔。玉鬘三歳の時に死去(【夕顔 12】)。 ■おはすらむ所 死後の世界。 ■親おはせましかば 下に「かかる目は見ざらまし」などを補って読む。 ■椿市 三輪山麓。奈良県桜井市金屋。昔から長谷寺参詣の人々が宿ったところで市があった。 ■四日といふ 京から健脚なら二日で行ける距離だが馴れない女の脚だから四日かかった。 ■巳の刻 午前十時ころ。 ■歩むともなく まだ巳の刻(午前十時)なので午後も歩けるはずだが、玉鬘の足裏が動かないのでこの日は休養に当てたのである。 ■足の裏動かれず 馴れない長歩きのため、足裏にまめができたのだろう。 ■女ばら 玉鬘・乳母・兵部の君。 ■壺装束 女の旅装束。 ■樋洗 便器の清掃をする下女。当時はおまるのような便器を使い、その都度洗った。 ■下衆女 三条など。 ■大燈明 仏前に備える燈明。 ■家主の法師 寺が宿泊施設も兼ねていたのだろう。 ■頭掻き歩く この客たちを泊めようと思ったが、すでに先客(玉鬘一行)がいたので困惑しているのである。 ■かたへ 一部分。 ■軟障 絵を描いた幔幕。部屋の中の仕切りとして使う。 ■かいひそめて 「掻い潜む」はひっそりと静まっていること。 ■さるは… 以下「詣でける」まで草子文。 ■はしたなきまじらひ 右近はもと夕顔つきの女房だったが、今は六条院で紫の上に仕えている。だが馴染めず、玉鬘との再会を祈願してたびたび長谷寺に参詣している。 ■例ならひにければ 「例」は「例の」と同じ。例によって。いつものように。 ■徒歩より歩み 「徒歩より歩み」で一語。 ■参り物 貴人のお食事。 ■折敷 食器を載せる角盆。 ■御前 玉鬘。 ■御台 食物をのせる台。 ■三条 玉鬘つきの女房。 ■ここに 姫君のほうで。 ■かの隠れたまへりし御住み処 夕顔が内大臣(昔の頭中将)の北の方(右大臣家の四の君)の脅迫を避けて隠れていた西の京や五条の家。 ■見ゆべくも構えず 几帳などが見えるようには立てられていない=几帳などが見えないように立てられている。 ■兵藤太 豊後介の昔の呼び名。兵部省勤務の藤原氏の長男の意。 ■中隔て 軟障。 ■食物 玉鬘の食事のお下がりを下女たちが食べている。 ■うちつけなり 「うちつけ」は唐突である。だしぬけである。 ■掻練 練って柔らかくした絹布。 ■衣など着て 掻練の小袖の上に薄衣を着ているの意か。 ■わが齢 右近は三条のひどく衰えた姿を見るにつけ、「自分もそれくらい衰えているのだ」と実感する。夕顔の乳母子だから同年としたらこの時三十七歳くらい。 ■手を打ちて 喜びのあまりはたと手を叩く。 ■おもと 敬愛をこめた女性への呼び方。 ■うれしともうれし 「とも」は同じ言葉を重ねて意味を強める。 ■あてき 乳母と故少弐の三女。兵部の君の幼名。 ■みな 玉鬘一行。 ■夢の心地もするかな 以下「夢の…するかな」を乳母の台詞、「いとつらく…しぬべきことよ」を兵部の君の台詞と取る説も。 ■いとつらく言はむ方なく 乳母たちは右近が隠し立てして夕顔のようすを知らせないのだと思って、右近を恨んでいた(【夕顔 20】)。 ■この隔て 右近と、玉鬘一行を隔てていた軟障。 ■屏風だつもの 軟障のそばに屏風のようなものを立てていた。 ■夢にても 前に「夢などに、いとたまさかに見えたまふ時などもあり」(【玉鬘 02】)。 ■大願を立つれど 「よろづの神仏に申して」(同上)。 ■遥かなる世界 筑紫の田舎。 ■風の音にても 夕顔についての消息をまったく聞かなかったの意。連絡しなかった右近を暗にせめる。 ■そのをり 夕顔急死の折。 ■言ふかひなかりしこと 「言ひかひなきことをばおきて、いみじく惜しと思ひきこゆ」(【夕顔 16】)。 ■三人 乳母・兵部の君・三条。豊後介は席をはずしているか。 ■もろともにや 右近は長谷寺参詣に馴れているので案内しようとする。 ■あやしと思ふべければ 下に「別々に参詣する」の意を補って読む。 ■この介 豊後介は女たちが食事をはじめると外出し、対面の場にはいなかったらしい。 ■着こめたまへる 髪の毛を衣の中に入れこめる。 ■すきかげ 透けて見える姿。