【絵合 07】藤壺の御前で絵合 物語絵の優劣を競う

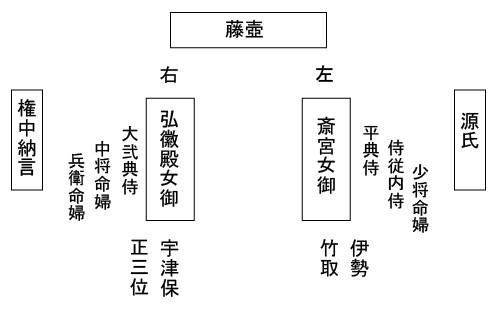

中宮も参らせたまへるころにて、かたがた御覧じ棄てがたく思ほすことなれば、御行ひも怠りつつ御覧ず。この人々のとりどりに論ずるを聞こしめして、左右《ひだりみぎ》と方分《かたわ》かたせたまふ。梅壺《むめつぼ》の御方には、平典侍《へいないしのすけ》、侍従内侍《じじゆうのないし》、少将|命婦《みやうぶ》、右には大弐典侍《だいにのないしのすけ》、中将命婦、兵衛《ひやうゑの》命婦をただ今は心にくき有職《いうそく》どもにて、心心にあらそふ口つきどもををかしと聞こしめして、まづ、物語の出《い》で来はじめの親なる竹取の翁に宇津保《うつほ》の俊蔭《としかげ》を合はせてあらそふ。「なよ竹の世々に古《ふ》りにける事をかしきふしもなけれど、かぐや姫のこの世の濁りにも穢《けが》れず、はるかに思ひのぼれる契りたかく、神世《かみよ》のことなめれば、浅はかなる女、目及ばぬならむかし」と言ふ。右は、「かぐや姫の上《のぼ》りけむ雲ゐはげに及ばぬことなれば、誰も知りがたし。この世の契りは竹の中に結びければ、下《くだ》れる人のこととこそは見ゆめれ。ひとつ家《いへ》の内は照らしけめど、ももしきのかしこき御光には並《なら》ばずなりにけり。阿倍《あべ》のおほしが千々《ちぢ》の金《こがね》を棄てて、火鼠《ひねずみ》の思ひ片時に消えたるもいとあへなし。車持《くらもち》の親王《みこ》の、まことの蓬莱《ほうらい》の深き心も知りながら、いつはりて玉の枝に疵《きず》をつけたるを、あやまちとなす」絵は巨勢相覧《こせのあふみ》、手は紀貫之《きのつらゆき》書けり。紙屋紙《かむやがみ》に唐《から》の綺《き》を陪《はい》して、赤紫の表紙、紫檀《したん》の軸、世の常のよそひなり。「俊陰《としかげ》は、激しき浪風におぼほれ、知らぬ国に放たれしかど、なほさして行きける方の心ざしもかなひて、つひに他《ひと》の朝廷《みかど》にもわが国にもありがたき才《ざえ》のほどを弘《ひろ》め、名を残しける古き心をいふに、絵のさまも唐土《もろこし》と日本《ひのもと》とを取り並べて、おもしろきことどもなほ並びなし」と言う。白き色紙《しきし》、青き表紙、黄なる玉の軸なり。絵は常則《つねのり》、手は道風《みちかぜ》なれば、今めかしうをかしげに、目も輝くまで見ゆ。左にはそのことわりなし。 次に伊勢物語に、正三位《じやうさむゐ》を合はせて、また定めやらず。これも右はおもしろくにぎははしく、内裏《うち》わたりよりうちはじめ、近き世のありさまを描きたるは、をかしう見どころまさる。平内侍《へいないし》、

「伊勢の海のふかきこころをたどらずてふりにし跡と波や消《け》つべき

世の常のあだごとのひきつくろひ飾れるにおされて、業平《なりひら》が名をや朽《くた》すべき」と、あらそひかねたり。右の典侍《すけ》、

雲のうへに思ひのぼれる心には千ひろの底もはるかにぞ見る。

「兵衛の大君の心高さは、げに棄てがたけれど、在五《ざいご》中将の名をば、え朽《くた》さじ」とのたまはせて、宮、

見るめこそうらふりぬらめ年へにし伊勢をのあまの名をや沈めむ

かやうの女言《をむなごと》にて、乱りがはしく争ふに、一巻《ひとまき》に言の葉を尽くして、えも言ひやらず。ただ、浅はかなる若人《わかうど》どもは死にかへりゆかしがれど、上のも、宮のも、片はしをだにえ見ず、いといたう秘めさせたまふ。

現代語訳

中宮(藤壺)も参内されるころで、あれこれ御覧になって、それらをお見逃しがたくお思いになるので、仏事も怠りつつ御覧になられる。

帝つきの女房たちがさまざまに論ずるのをお聞きになって、左方と右方に陣営をお分けになる。

梅壺の御方には、平典侍、侍従内侍、少将命婦、右方には大弐典侍、中将命婦、兵衛命婦を配し、これらは当今のすぐれた知識人たちであって、それぞれの思いにまかせて争う口ぶりを中宮はおもしろいとお聞きになり、まず物語の出来はじめの親たる竹取の翁に宇津保の俊蔭を合わせて争う。

(左方)「なよ竹の世々を経て古くなった事はおもしろい節もありませんが、かぐや姫がこの世の濁りにも穢れず、はるかに気位を高くもって天にのぼった宿縁は気高く、神代のことのようですので、当世の浅はかな女では、物語を見てもその深い情緒がわからないでしょう」と言う。

右方は、「かぐや姫が上ったという雲の上はなるほど及びもつかないことですが、誰もがそれを知ることは難しいのです。しかし現世における宿縁は竹の中に結んで生まれたので、身分賎しい人のことのように思われます。ひとつ家の内は照らしたけれど、宮中の畏れ多い御威光には后として並ぶことなく終わってしまいました。阿倍のおおしが千金を投じて手に入れた火鼠の皮衣が炎に焼けたように、かぐや姫に対する思いもあっという間に消えてしまったのは、ひどくあっけないことです。車持の親王が、ほんとうの蓬莱山には至らず、かぐや姫の深い心も知りながら、にせ物をつくって玉の枝に傷をつけた、そのことを欠点とします」絵は巨勢相覧《こせのおうみ》、文字は紀貫之《きのつらゆき》が書いている。紙屋紙に唐の綺を裏打ちして、赤紫の表紙、紫檀の軸は、世間並みのよそおいである。

右方はつづけて、「俊蔭は、激しい波風に流され、知らぬ国に漂着しましたが、それでもやはり当初目指していた心ざしもかなって、ついに外国の朝廷にもわが国にも滅多に無い音楽の才能の高さを広め、名を残しました、その古人の心を描くにあたり、絵の内容も唐土と日本とを取り並べて、さまざまにおもしろいことは、やはりこれと並ぶものがありません」と言う。

白い色紙、青い表紙、黄色い玉の軸である。絵は常則、文字は道風であるので、今風にいかにもおもしろげで、目もまばゆいほどに見える。左方には反論の手立てがない。

次に伊勢物語(左方)に、正三位(右方)を合わせて、また勝負がつきそうにない。これも右方はおもしろく派手で、宮中あたりから始めて、近い時代の様子を描いてあるのは、おもしろく、左方より見どころがまさる。平内侍、

「伊勢の海の…

(伊勢物語の海のように深い情緒をたどらずに、古臭い物語といつて波が砂浜の足跡を消すようになきものにしてしまってよいものでしょうか)

世間によくあるありきたりの恋物語の、もっともらしく飾って書いてあるのに圧されて、業平の名を貶めてよいものでしょうか」と、左方は右方と拮抗しかねている。右方の大弐典侍は、

雲のうへに…

(雲の上の宮中までと高く志している心からは、千尋の底の伊勢物語も、はるか下に見えます)

(藤壺)「兵衛の大君の気高さは、なるほど捨てがたいけれど、在五中将の名を貶めることはできませぬ」とおっしゃって、宮(藤壺)は、

(藤壺)「見るめこそ…

(見た目にはうらぶれて、古臭くなっておりましょうが、年を経た伊勢の海人(伊勢物語)の名を沈めてよいものでしょうか)

このような女の議論で、わいわい争うので、一巻の優劣で言葉を尽くして、こうと判定を下すこともできない。ただただ、絵についての心得の足りない若い女房たちは、死ぬほどこの絵合のなりゆきを見たがるが、帝つきの女房も、中宮(藤壺)つきの女房も、なりゆきの片はしさえも見ることができず、中宮(藤壺)は、それはたいそう内密になさる。

語句

■左右と方分かたせたまふ 『源氏物語』以前に絵合の記録はないが、歌合の規範とされた村上天皇主催の「天徳内裏歌合」の様式にのっとる(小倉百人一首四十番 平兼盛)。 ■梅壺の御方には 以下、兵衛命婦まで女房名を列挙。 ■有職 宮中のしきたりに通じた者。知識人。 ■物語の出できはじめの親なる この一文は『竹取物語』を最古の物語とする証左としてよく引用される。 ■竹取の翁 『竹取物語』のこと。蓬生巻には「かぐや姫の物語」とある(【蓬生 04】)。 ■宇津保の俊蔭 『宇津保物語』俊蔭巻。 ■なよ竹の 「節」を介して「世」にかかる枕詞。 ■たかく すぐれて尊いこと。 ■浅はかなる女 当世の浅はかな女の意に、相手方(右方)への非難をただよわせる。 ■目及ばぬ 深い意趣を理解できないこと。 ■ひとつ家の内 「屋のうちは暗き所なく、光りみちたり」(竹取物語)。 ■ももしきの 宮中のこと。 ■阿倍のおほし かぐや姫への求婚者の一人。現存の『竹取物語』では「阿部のみむらじ」とすることが多い。かぐや姫から結婚の条件として「火鼠の皮衣」を要求され、唐の商人に大金をはらって手に入れたが、かぐや姫がこれを火にくべると燃えてしまい偽物と発覚した(『竹取物語』阿倍の右大臣と火鼠の皮衣)。 ■思ひ 「火」をかける。 ■あへなし あっけないの意味の「あへなし」と「阿倍なし」をかける。 ■車持の皇子 かぐや姫への求婚者の一人。かぐや姫から「蓬莱の玉の枝」を求められ、商人に偽物を作らせたが、かぐや姫に見せている時に商人たちが代金を請求しにきて嘘が発覚した(『竹取物語』くらもちの皇子と蓬莱の玉の枝)。 ■巨勢相覧 平安時代中期の宮廷画家。巨勢金岡の子とされる。 ■紙屋紙 紙屋院(公式の製紙工場)で作られる紙。薄墨色。公式文書などに使うもので和歌などを書く風流向きの紙ではない。紙屋院は平安時代は野々宮の東にあったことが記され、その近くを流れる天神川は紙屋川とも今なおよばれる。 ■綺 綿に似た絹織物。 ■陪して 「陪す」は裏打ちする。 ■紫檀 赤みをおびた材木。左方は赤系統で、右方は青系統で色彩が統一されているのも「天徳内裏歌合」に似る。 ■世の常のよそひなり 右方からの非難の言葉。 ■俊蔭 『宇津保物語』俊蔭。遣唐使清原俊蔭が唐土に渡ろうとしたが南海の波斯《はし》国(ペルシア)に漂着し、やがて琴の名人となっ帰国する話。 ■他の朝廷にもわが国にも 俊蔭は朝廷から評価された。一方かぐや姫は帝の后にならなかった。だから俊蔭のほうがすぐれているという右方の理屈。 ■才 音楽(琴)の才能。 ■古き心をいふに そういう古人の心を述べるのに。「古き」とする本が多い。 ■常則 村上天皇の時代の名画工。 ■道風 小野道風。小野篁の孫。佐理・行成とならび三蹟の一人。参考「或者、小野道風の書ける和漢朗詠集とて持ちたりけるを…」(『徒然草』第第八十八段)。 ■左には 底本「右」。誤記と見て「左」とあらためる。 ■正三位 散逸し現在伝わらない物語。 ■おもしろくにぎははしく 右方を主催する権中納言の性格そのものをあらわしてるだろう。 ■平内侍 左方の女房。前に平典侍とあった。典侍・掌侍を内侍とよぶ。 ■伊勢の海の… 伊勢物語を「伊勢の海」にたとえ、その縁語として「ふかき」「波」が出てくる。 ■世の常のあだごと 暗に『正三位』のこと。左方から右方への批判。 ■業平が名 在原業平は『伊勢物語』の主人公に擬せられる。 ■あらそひかねたり 左方は右方と積極的に争いかねている。ここぞという決め手に欠ける。 ■雲のうへに… 「雲のうへ」は宮中。「思ひのぼれる」は志を抱くこと。ここから『正三位』は女主人公が身分は低いながらも宮中にのぼる物語らしいと推測される。またこの歌は右方から左方への批判にもなっている。 ■兵衛の大君 『正三位』の女主人公と思われる。 ■在五中将 在原業平のこと。業平は阿保親王第五皇子で右近衛中将だから。『伊勢物語』中ではただ一度こう呼ばれている(『伊勢物語』六十三段)。 ■見る目こそ 「見る目」に「海松布」を、「うら(心)ふり」に「浦古り」をかける。「海松布」「浦」「伊勢をのあま」「沈め」は縁語。「伊勢をのあま」は伊勢の漁師で、ここでは『伊勢物語』主人公在原業平と須磨明石にいた頃の源氏が重ねられている。物語のこと。参考「うきめ刈る伊勢をの海人《あま》を思ひやれもしほたるてふ須磨の浦にて」(【須磨 14】)。 ■女言 女たちのとりとめもないおしゃべり、議論。 ■浅はかなぬ 絵に対する理解が浅いこと。 ■死にかへり 死んで、もう一度よみがえって、それを繰り返すが原義。